昨年12月に2025年度の予算案が閣議決定されるとともに、税制改正大綱も発表され、来年度の住宅政策が出揃いました。今回は2025年度の住宅購入にかかわる補助金と税制優遇制度について詳しく解説します。

目次

1. 2025年度の住宅政策の概要。柱は前年に引き続き「省エネ・脱炭素」

1-1. 新築住宅に求められる省エネ性能は年々上がっている

ここ数年、住宅政策の大きな柱となっているのが「省エネ・脱炭素」です。政府は「2050年カーボンニュートラルの実現」という目標に向け、住宅の省エネ化を急速に推進しています。 2025年4月からは、新築住宅に現行の省エネ基準への適合が義務づけられるなど、求められる水準は年々厳しくなっており、補助金や税制優遇の条件についても、ほとんどのケースで「ZEH水準」以上が求められるようになってきました。

1-2. 子育て世帯にもほぼ前年並みの手厚い支援

一方、前岸田政権の目玉政策だったのが「異次元の子育て支援」。住宅分野でも子育て世帯に対して様々な優遇がおこなわれました。2025年度においても、子育て世帯と若者夫婦世帯に対する優遇措置は継続されており、新築住宅の購入やリフォームで手厚い支援を受けることができます。

1-3. 三省合同のキャンペーンも継続

2024年度に実施されていた三省(国土交通省・環境省・経済産業省)合同の「住宅省エネキャンペーン」も前年の内容を踏襲し、自宅の購入・リフォームでは以下の3つの補助事業が実施されます。

・子育てグリーン住宅支援事業

・先進的窓リノベ2025事業

・給湯省エネ2025事業

このように、税制優遇と補助事業の全体としての枠組みは2024年度と大きく変わっていませんが、求められる省エネ性能が高くなっているのが特徴と言えるでしょう。

今回は「子育てグリーン住宅支援事業」、「住宅ローン控除」、「先進的窓リノベ2025事業」などについて詳しく解説します。

2. 【子育てグリーン住宅支援事業】省エネ住宅に最大160万円の補助金

まず2025年度の目玉となる「子育てグリーン住宅支援事業」について解説します。本事業は新築住宅の建築・購入、リフォームが対象となります。

2-1. 新築または再販住宅

①対象となる住宅

対象となるのは、省エネ性能が「GX志向型住宅」、「長期優良住宅」、「ZEH水準住宅」の3つです

■子育てグリーン住宅支援事業の対象となる住宅

-1024x570.jpg)

GX志向型住宅は、2025年度から新たに追加されたグレードで、ZEHよりもさらに高い省エネ性能をもつ住宅です。長期優良住宅は、省エネに加えて耐震性や維持管理に優れた住宅、ZEH水準住宅は、太陽光発電などと組み合わせることで「ゼロ・エネルギー住宅」を実現できるレベルの住宅です。

②補助金額

補助金額については、省エネ性能によって対象となる世帯が変わり、建替え(既存建物の解体)を伴うかどうかで金額が異なります。

■子育てグリーン住宅支援事業の補助金額

-1024x309.jpg)

※若者夫婦世帯:夫婦のいずれかが39歳以下の世帯

このように、2025年度はGX志向型住宅というZEHを上回る性能が新設され、補助金も前年の最大100万円から160万円に引き上げられました。 一方で、長期優良住宅については、補助金が100万円から80万円に、ZEHは80万円から40万円へと引き下げられており、政府の求める省エネ性能が年々上がっていることがわかります。

2-2. リフォーム

子育てグリーン住宅支援事業は、新築だけでなくリフォームでも利用することができます。

①対象となるリフォーム工事と世帯要件

リフォームで補助金の対象となるのは、主に省エネリフォームと子育て対応リフォームです。また世帯要件はなく、すべての世帯が対象となります。

対象は「必須工事」と「附帯工事」に分けられており、必須工事3種のうち2種以上を実施した場合に補助金の対象となります。

■子育てグリーン住宅支援事業(リフォーム)の対象工事

-1024x267.jpg)

2024年は必須工事3種のうち「どれか1つは必須」だったものが、2025年から「2つ以上」に変わっており、省エネ性能も「現行の省エネ基準適合」が除外され、「ZEH水準相当」に限定されるなど、要件は厳しくなっています。また、2024年度は子育て世帯等が中古物件を購入してリフォームする場合に、補助金が15万円増額されていましたが、2025年度はそうした規定はなくなりました。

②補助金額

補助金額は、必須工事3種すべてを実施した場合は上限60万円。2つを実施した場合は上限40万円となります。

■子育てグリーン住宅支援事業(リフォーム)の補助金額

-1024x178.jpg)

なお、リフォームの場合は工事の箇所や内容に応じて補助金額が決められており、それらを積み上げて最終的な補助金額を算出します。一律に60万円(40万円)もらえるわけではないので注意しましょう。

2-3. 申請時期と申請方法

子育てグリーン住宅支援事業の対象期間はすでに始まっています。

2024年11月22日以降に着工したものが対象となり、工事期間は2025年12月31日までとなっています。申請はまだ始まっていませんが、例年3月中旬~下旬に受付開始となります。 また、申請はハウスメーカーやリフォーム会社など「登録事業者」が施主に代わっておこないます。登録事業者以外の申請はできませんので注意しましょう。補助金は登録事業者に直接振り込まれ、最終的に工事費と相殺される形になります。

3. 先進的窓リノベ2025事業・給湯省エネ2025事業

2024年度に実施されていた「先進的窓リノベ」、「給湯省エネ」の2事業は、2025年度もほぼ同じ内容で実施されます。

3-1. 【先進的窓リノベ2025事業】窓の断熱リフォーム工事費の1/2を補助

この事業は、既存住宅の省エネ性能を高めることを目的としており、新築は対象外です。 主にサッシや窓ガラスを断熱性の高いものに交換するリフォームに対して、標準的な工事費の1/2(上限200万円)の補助が受けられるという、とても手厚い内容となっています。

.jpg)

また、補助額は「工種」および交換するサッシやガラスの「グレード(断熱性能)」と「サイズ」によって細かく決められており、これを積み上げて算出することになります。

■先進的窓リノベ2025事業の補助単価

-1024x671.jpg)

3-2. 【給湯省エネ2025事業】高効率給湯器に最大20万円の補助

この事業は、家庭のエネルギー消費量の約3割を占める給湯の省エネを目的としており、対象となるのは、「ヒートポンプ給湯機(エコキュート)」、「ハイブリッド給湯機」、「家庭用燃料電池(エネファーム)」の3つです。

下表の通り、補助金額は機器ごとに基本額が決められており、高性能な機種に対しては補助金が加算される仕組みとなっています。

■給湯省エネ2025事業の補助金額

-1024x390.jpg)

また設置にともない既存機器の撤去が生じる場合には補助金額が加算されます。

.jpg)

先進的窓リノベ事業、給湯省エネ事業ともに、設置するサッシや機器によっては、子育てグリーン住宅支援事業よりも多くの補助金が受けられる場合がありますので、制度に詳しい住宅会社などと相談しながら進めるようにしましょう。

3-3. 申請時期と申請方法

先進的窓リノベ事業、給湯省エネ事業の申請は、子育てグリーン住宅支援事業と同じく、2024年11月22日以降に着工したものが対象となり、登録事業者が施主に代わって申請をおこないます。

4. 【住宅ローン控除】子育て世帯等への優遇措置が1年延長

次に2025年度の税制優遇を見ていきましょう。

住宅ローン控除は、購入から最大13年間・数百万円の税還付が受けられる非常にメリットの大きい制度です。

4-1. 住宅ローン控除の概要

住宅ローン控除とは、毎年末の住宅ローン残高の0.7%が、最長13年間にわたり、所得税(住民税)から控除される制度です。例えば年末のローン残高が4,000万円であれば、28万円がその年の所得税(住民税)からキャッシュバックされるイメージです。トータルの節税額は数百万円にも及ぶ「持ち家最大のメリット」とも言える制度です。

4-2. 2025年度は、子育て・若者夫婦世帯への優遇が継続

住宅ローン控除には、ローン残高の限度額が設けられています。 2024年度は、子育て支援の目的から、子育て世帯と若者夫婦世帯の限度額が引き上げられ、より多くの減税効果か得られるよう優遇措置がとられていました。この優遇措置は、当初2024年限りでしたが、2025年末まで1年延長されることが決まりました。下表の通り、限度額は省エネ性能が高いほど大きくなり、子育て世帯等は13年間で最大455万円の減税効果が得られます。

■住宅ローン控除のローン残高限度額と最大控除額(新築住宅・再販住宅)

.jpg)

※認定住宅とは:長期優良住宅または低炭素住宅の認定を受けた住宅

中古住宅は、省エネ性能が2区分となり控除期間は10年となります。中古住宅は消費税がかからない分、控除額が低く抑えられています。

■住宅ローン控除のローン残高限度額と最大控除額(中古住宅)

.jpg)

4-3. 住宅ローン控除は2026年度に大きな見直しが入る可能性

住宅ローン控除は、これまで何度も見直しと延長を繰り返しており、現行の制度は2025年末までの入居が条件となります。2026年以降も制度そのものは延長される可能性が高いですが、省エネ性能や上限額は見直されるかも知れません。

前述の通り、新築住宅に求められる省エネ性能が年々厳しくなっていることなどから、控除対象が「ZEH水準以上」に限定されたり、性能の低い住宅の控除額を下げたりといった見直しは十分考えられます。現行の制度を最大限に活用したいという方は、2025年末までの入居を目指しましょう。

5. 【非課税贈与】両親や祖父母からの資金援助が最大1,000万円まで非課税に

税制優遇の2つ目は、両親や祖父母からの資金援助(贈与)が非課税になる「住宅取得資金贈与の特例」です。この制度は2024年度に3年間延長されていますので、前年度と変更はありません。

5-1. 住宅取得資金贈与の特例とは

住宅取得資金贈与の特例とは、親や祖父母(直系尊属)から、住宅購入資金の贈与を受けた場合に、一定額まで贈与税が非課税となる特例です。通常、親などから贈与を受けると、基礎控除(年110万円)を超える部分について贈与税が課税されます。

例えば、成人の子どもが親から年1,000万円の贈与を受けた場合の贈与税は177万円と、贈与額の2割近くに及びます。しかし、この特例を使うことにより贈与税がゼロとなる、購入者にとって非常にメリットの大きな制度です。

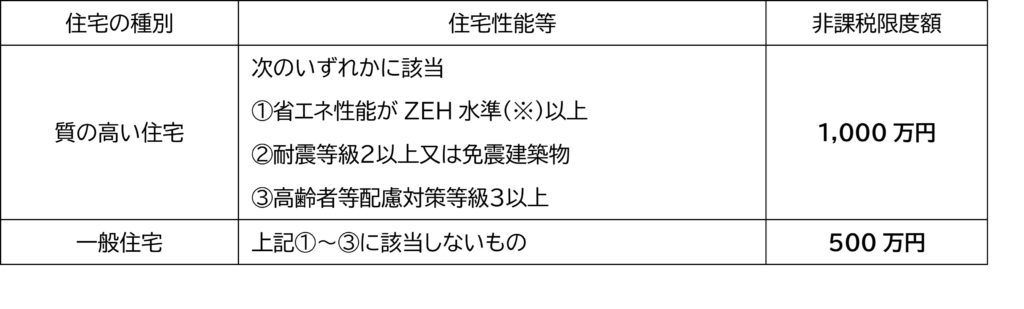

5-2. 非課税限度額は最大1,000万円。ただし省エネ基準は「ZEH水準以上」

この特例により非課税で贈与できる限度額と条件は以下の通りです。

上記の通り、質の高い住宅については1,000万円(基礎控除と合わせて1,110万円)までの資金援助が非課税となります。なお、中古住宅の場合は、現行の省エネ基準(断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4)に適合していればこの特例を受けることができます。

5-3. 住宅取得資金贈与の特例を使うときの注意点

住宅取得資金贈与の特例は、購入者に大きなメリットがある反面、下記のような細かい条件が定められています。

①直系尊属から贈与を受けること(叔父・叔母、配偶者の親などは対象外)

②贈与を受ける人の所得が年2,000万円以下であること

③居住開始前までに贈与を受けること

④贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住開始すること

⑤贈与を受けた年の翌年3月15日までに申告書等を提出すること

⑥取得する住宅の床面積が50㎡以上(所得1,000万円以下の場合は40㎡以上)

これ以外にも様々な要件がありますので、必ず不動産会社のスタッフや税理士など、専門家に相談しながら慎重に進めるようにしましょう。

6. 補助金と税制優遇を活用するポイント

最後に、このような補助金や税制優遇を活用する上で知っておきたいポイントを解説します。

6-1. 省エネ性能はますます厳しくなる見込み

政府は「2050年 カーボンニュートラルの実現」という目標に向かい、住宅の省エネを強力に推し進めています。2025年4月からは現行の省エネ基準に満たない住宅は建てられなくなり、2030年にはすべての新築住宅をZEH水準とする方針が打ち出されています。つまり、わずか数年後には日本の住宅の最低水準がZEHになってしまうわけです。

こうした背景のもと、今後の住宅支援はZEH以上の住宅に絞られていくと考えられます。

6-2. 補助金とコストのバランスを見極めよう

ここまで見てきたように、補助金や税制優遇は、購入する住宅の省エネ性能に大きく影響を受けます。高性能な住宅ほど多くの補助金を受けることができますが、その分コストも上昇しますので、性能とコストのバランスをよく検討することが大切です。月々の光熱費やメンテナンス費用なども考慮しながら最適な仕様を見極めていきましょう。

6-3. 検討は時間に余裕をもって進めよう

補助金や税制優遇は、申請の方法や期間が決まっており、申請のために様々な書類が必要になります。また、補助金事業は年度ごとの実施になりますので、年度の予算を消化してしまうと申請が打ち切られてしまうこともあります。申請に間に合わなかったということがないよう、時間に余裕をもって検討を進めましょう。

補助金を活用した住宅購入やリフォームを検討している方は、まず登録事業者に相談してみることをおすすめします。