2025年に入ってから、中古戸建の取引が急増しています。マンションが新築・中古とも大きく値上がりする中で、価格に割安感があり安定している中古戸建のニーズが高まっているのです。今回はそんな中古戸建とリノベーションについて解説します。

目次

1. 中古戸建の取引が大幅な伸び。その背景とは

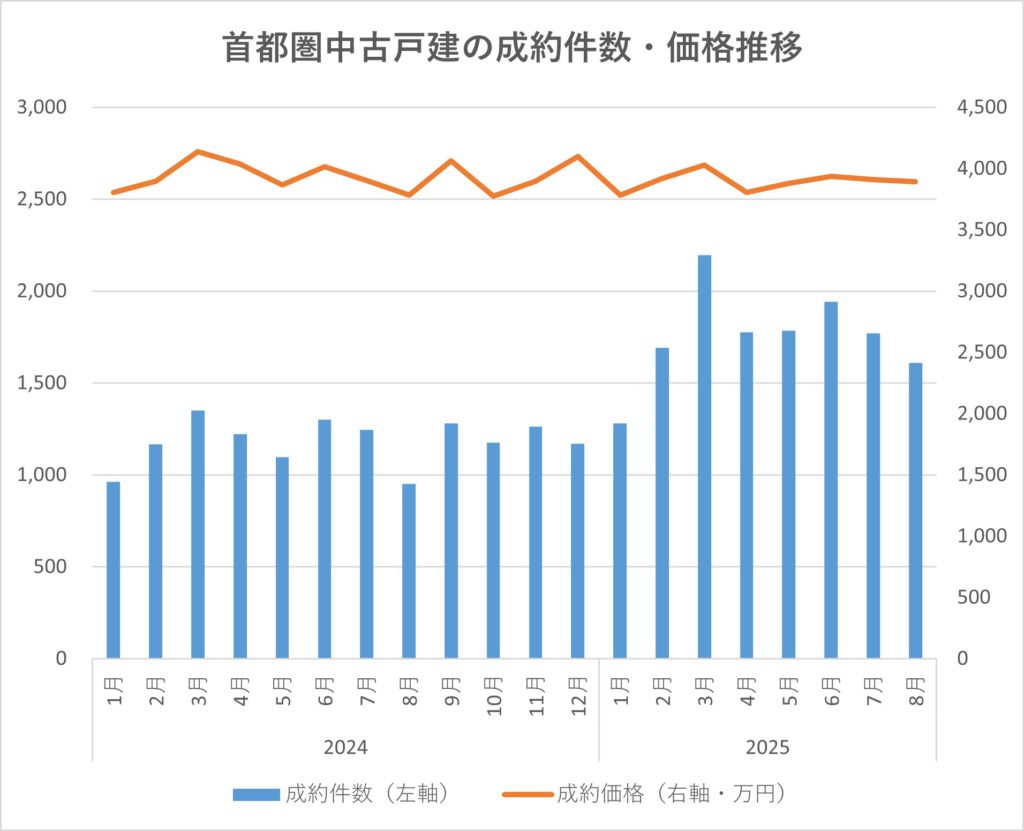

2025年前半、中古戸建の取引が大きく伸びています。その背景を見ていきましょう。

1-1. マンションよりも割安感のある中古戸建

戸建の取引が伸びている背景には、マンション価格の高騰があります。

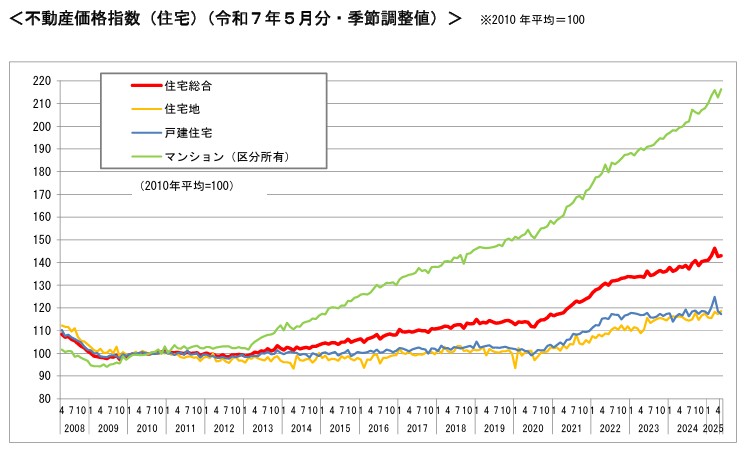

グラフのように、マンション価格は2010年から2倍以上に上昇していますが、戸建は全体そして1.2倍程度の上昇にとどまっています。

1-2. 建築費の上昇で、中古戸建+リノベーションが有力な選択肢に

また昨今の建築費の高騰で、新築物件の価格が大きく上昇しています。2025年上半期の首都圏の新築戸建の平均価格は、前年比で4,165万円から4,475万円へ約300万円(7.4%)上昇しています。一方、建築費の影響を受けにくい中古戸建は、成約件数が前年比1.5倍に増加している中でも、価格は3,900万円前後でほぼ横ばいとなっています。

このように中古戸建は、新築と比べて割安感があり、リノベーション費用を加味してもお得感があります。また、新築は供給エリアが限られるのに対し、中古戸建は流通物件が多くエリアの自由度が高いというメリットもあります。さらに、間取りやデザインをリノベーションで自分好みに仕上げることができるのも新築にはない魅力と言えるでしょう。

一方で、戸建のリノベーションにはマンションにはない難しさがあります。鉄筋コンクリート造のマンションでは室内のリノベーションがメインとなりますが、木造の戸建は柱や壁といった構造体の補強や断熱などを考慮する必要があるからです。

今回は、そんな中古戸建+リノベーションのポイントを「物件選び」「プランニング」「資金計画」の3つのステップに分けて解説します。

2. 中古戸建をリノベーションするときの物件選びのポイント

まずは物件選びから見ていきましょう。物件の探し方、チェックするべきポイントなどを知っておきましょう。

2-1. 中古戸建を探すときの条件は広めに設定

まず、インターネットなどで物件を探すときには、あまり条件を絞り込みすぎないように気をつけましょう。

例えば「間取り」はリノベーションにより変更することが可能ですし、「価格」も交渉によって下がる可能性があります。中古は新築よりも交渉の余地が大きいので、まずは条件を広めに設定し、多くの物件を比較してみましょう。

また「中古戸建」ではなく「土地」のカテゴリーから「古家付き土地」を探してみる方法もあります。古家付き土地とは、築年数の古い建物が建った状態で売り出される土地のことで、一般的に建物を解体していない分、更地よりも安く買えます。さらに、建物のコンディション次第では、リノベーションで再生できるケースもありますので、まずは幅広く探してみることをおすすめします。

2-2. 中古戸建の購入で必ずチェックすべき項目

次に中古戸建を選ぶ際に必ずチェックしておきたい項目です。

①築年月

中古戸建の購入で必ずチェックしたいのが築年月です。1981年6月以前の建物はいわゆる「旧耐震」基準なので、耐震補強等をしない限り避けた方が無難です。

また2000年の法改正で木造住宅の耐震基準が強化されているので、できるだけ2000年以降、つまり築25年以内の建物を選ぶのがおすすめです。1999年以前の物件を選ぶ際は、耐震診断、耐震補強などを合わせて検討しましょう。

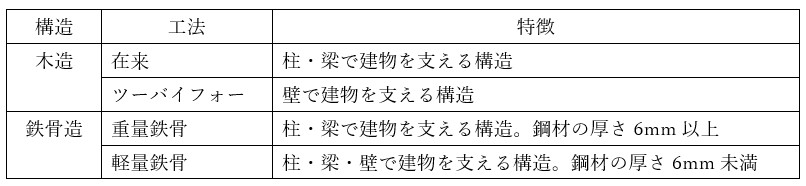

②建物の構造

市場に流通している中古戸建は、ほとんどが木造か鉄骨造です。木造は「在来工法」と「ツーバイフォー工法」があり、鉄骨造には「軽量鉄骨造」と「重量鉄骨造」があります。

この構造の違いは、リノベーションのしやすさに大きく影響しますので注意が必要です。 木造(在来工法)や重量鉄骨造は、柱と梁で建物を支えているので、比較的間取りの変更がしやすい構造と言えます。一方、ツーバイフォー構造や軽量鉄骨造は、壁が構造体の一部になっているため、主要な壁を抜いたり動かしたりすることができず、間取りを変更しにくいというデメリットがあります。間取り変更をともなうリノベーションを検討する際には注意しましょう。

③断熱性・省エネ性

近年注目されている断熱性ですが、国内の新築物件の断熱性が向上したのはここ5~10年くらいなので、それ以前の物件では断熱性はあまり期待できません。確認のポイントとしては、壁や床下に断熱材が入っているか、断熱性の高いサッシ(ペアガラス等)が使われているか等が目安となりますが、現行の省エネ基準やZEHレベルをクリアするためには、何らかの改修が必要になると考えておきましょう。

④劣化状態

中古物件で最も難しいのが建物の劣化状態を確認することです。柱や屋根、壁といった構造体に重大な劣化がある場合には改修に多額の費用がかかることもあります。建物の傾きや外壁のひび割れ、雨漏りなど、外部から確認できる箇所をチェックしつつ、床下や屋根裏など目に見えない部分は、建築士や住宅診断士(インスペクター)などの専門家に依頼するのもひとつの方法です。一方で、外壁や内装の汚れやキズはリノベーションで一新できるので、それほど気にする必要はありません。

⑤災害リスク

最後に災害リスクも忘れずチェックしておきましょう。市区町村が公開しているハザードマップで、洪水、土砂災害、津波などのリスクを確認しておきましょう。

2-3. 中古戸建の購入で避けたい物件とは

中古戸建の購入でできるだけ避けた方がよい物件も知っておきましょう。

①違反建築物、既存不適格物件

違反建築物とは、建築基準法や都市計画法などの法令に違反している物件です。増改築や用途変更で法令違反となっているケースもあります。また、既存不適格とは、建築時には適法だったが、その後の法改正によって法令違反となってしまった物件です。違反建築物は、行政から使用禁止命令が出されたり、既存不適格物件は、増改築が大きく制限されたりするリスクがありますので購入しない方がよいでしょう。

②検査済証がない物件

検査済証とは、建物の建築完了時に建築計画通りかつ建築基準法などの法令に適合しているかどうかを行政が検査し証明する書類です。しかし築古の戸建ではこの完了検査を受けていないものが多数あり、住宅ローンや増改築などに支障が出る可能性があります。

購入後に建築士や第三者機関による検査を受け「法適合状況調査報告書」を取得することにより、法令に適合していることを証明することも可能ですが、取得には数万~数十万程度の費用がかかりますので避けた方が無難です。

3. 中古戸建のリノベーション。プランニングのポイント

次にリノベーションのプランニングを進める際のポイントについて解説します。

3-1. リノベのプランは「性能」「間取り」「設備」の3つに分けて検討してみよう

中古戸建のリノベは、建物のコンディションに合わせたプランニングが必要になるためマンションと比べて難易度が高くなります。

プランニングの際は、「性能」「間取り」「設備」の3つに分けて検討してみましょう。限られた予算の中で優先順位を決め、どこまで既存の状態を活かすのかがポイントになります。

3-2. 住宅性能は優先度を高く検討しよう

耐震性、断熱性といった住宅の基本性能は、安全性や快適性に関わる部分であり、住み始めてから改修するのが難しいため、優先度高くプランに組み込みたいところです。

そのためには、現状の耐震性や断熱性を正しく診断することが大切です。耐震診断や改修工事には「補助金」を活用することができますので、専門家の診断を受けることをおすすめします。

2025年に実施されている「子育てグリーン住宅支援事業」では、開口部や駆体の断熱改修や省エネ設備の導入に対し、最大60万円の補助金が支給されます。また、耐震診断や改修工事に補助金を支給している自治体も多くありますので、築古の戸建をリノベーションする際はぜひ検討しましょう。

3-3. 間取り変更は既存の配管による制限に注意

住宅性能と比べると、間取りやデザインはやや優先度がやや下がる部分です。

購入する住まいの構造に問題がなく、既存の間取りを活かせるならば、床や壁など表層のリフォームだけで済むので費用はかなり抑えられます。

間取り変更にともない、水廻りを動かす場合には給排水の配管に注意が必要です。配管の位置によっては、水廻りを動かせないケースもありますので、購入時に建築士などに立ち会ってもらうとよいでしょう。

3-4. 住宅設備は住み始めてからの交換も可能

設備のリノベーションでまず検討したいのはキッチン、バス、トイレといった水廻りです。水廻りは新品に交換したいという方が多いですが、すべて交換すると200~250万円くらいの費用がかかります。水廻りは居住中でも比較的簡単にリフォームできますので、予算を抑えたい場合には、一旦既存の設備を利用し、後から交換する方法もあります。 また、エコキュートなどの給湯設備、太陽光パネルや蓄電池などの発電設備などの導入を検討する場合には、既存の電気・ガス等の配管がどうなっているかをよく確認しましょう。例えば、ガス給湯の住宅にエコキュートを設置する場合、新たに配線・配管工事が必要になり、多額の費用がかかる可能性があります。購入時にしっかり確認しておきましょう。

4. 中古戸建を買ってリノベーションするときの資金計画

最後に資金計画の進め方のステップを解説します。中古を購入してリノベーションする際にはこの資金計画がとても重要になります。

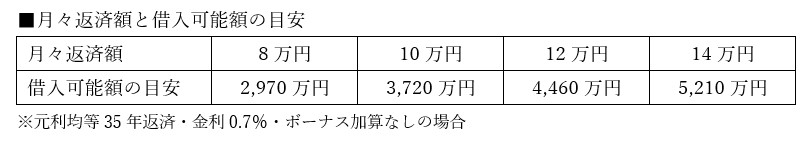

4-1. 月々の返済をベースに総予算を把握する

資金計画の最初のステップは、物件購入とリノベーション、諸経費を含めた「総予算」を把握することです。そのベースとなるのは、住宅ローンの月々返済額です。例えば、月々12万円の返済とすれば、借入可能額の目安は4,460万円となります。これに自己資金(頭金)をプラスした額が総予算となります。

4-2. 総予算から物件購入費用、リノベーション費用、諸費用の目安をつける

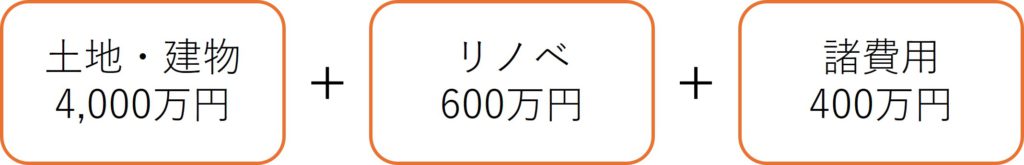

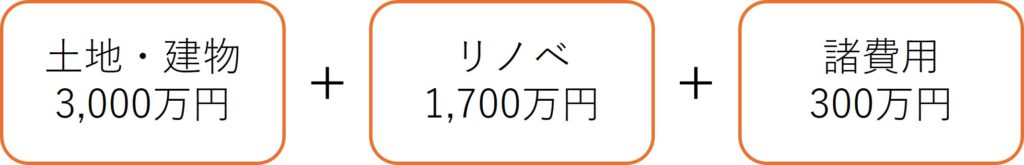

次のステップでは、総予算を「物件購入費」「リノベーション費用」「諸費用」に分けてみます。あくまで概算ではありますが、諸費用(手数料や登記費用など)は、購入する物件価格の10%くらいを目安にしましょう。

仮に総予算が5,000万円とした場合、以下のようなパターンが考えられます。

(例1)築浅物件を購入して、部分リノベを実施する場合

このケースだと、築年の新しい物件を購入し、既存の間取りを活かしつつ、水廻りと内装のリノベーションのみをおこなうといったイメージになります。建物の劣化が少なく耐震性などに問題がないことが条件となります。

(例2)物件購入費を抑えて、フルリノベーションをおこなう場合

このケースは、価格の安い築古の物件を購入し、耐震や断熱などを含めたフルリノベーションをおこなうイメージです。

上記はやや極端な例ですが、このように総予算を「物件」、「リノベーション」、「諸費用」に分けてみると、探したい物件やリノベーションのイメージがぐっと具体的になってきます。 ここから先は、不動産会社などプロの手を借りながら進めていくことになりますが、物件探しとリノベーションを別々の会社に依頼すると、やり取りが煩雑になり、資金計画が立てにくくなります。物件探しからリノベーション、住宅ローンまでワンストップで対応できる会社でご相談することをおすすめします。

4-3. 住宅ローンの借入先、返済方法

購入する物件とリノベーションの内容を詰めながら、住宅ローンの借入先や返済方法なども合わせて検討しましょう。最近では、購入費用とリノベーション費用をセットで借入できるローンも普及しています。変動金利なら民間の金融機関、固定金利ならフラット35など、金利タイプや返済期間によってローン選びを進めましょう。

4-4. 補助金の利用

資金計画を進める上で、必ず検討したいのが補助金の活用です。耐震・断熱などの改修工事だけでなく、ビルトイン食洗機や宅配ボックス、段差解消や手すりの設置などにも補助金が利用できることがあります。「子育てグリーン住宅支援事業」や「先進的窓リノベ事業」の認定事業者など、補助金制度に詳しい会社に相談しながら活用を検討しましょう。

5. 中古戸建+リノベーションは、今後の住まい選びの有力な選択肢に

中古戸建+リノベーションのメリットと進め方のポイント、いかがでしたでしょうか。 マンションの高騰が続く中で、流通量が多く、価格の安定した中古戸建は住まい選びの選択肢として今後人気が高まる可能性があります。

5-1. 新築価格の上昇はしばらく続くと予想される

2025年9月に発表された基準地価は4年連続の上昇となり、東京圏の住宅地は前年比3.9%と上昇率を拡大しています。こうした地価の上昇に加え、建築費の上昇も続いており、新築物件の販売価格はしばらく上昇が続く見込みです。一方、中古戸建は価格が安い上に、流通物件が多くエリアを選びやすいというメリットがあります。 新築物件だと予算が合わない、希望のエリアで物件が見つからないといった方にとっては、有力な選択肢となり得ます。

5-2. 中古+リノベのパートナーはワンストップ対応できる会社を選ぼう

ここまで見てきたように、中古戸建+リノベーションは、物件選びとプランニング、さらに資金計画やローン選びなどを同時並行で進める必要があります。また、物件のコンディションによって改修に必要なコストも変わってくるなど、マンションにはない難しさもあります。

したがって、中古戸建+リノベーションを検討する場合には、不動産と建築(リノベーション)の両方に精通した会社を選ぶことが大きなポイントとなります。物件の紹介から、プランニング、住宅ローンまで同じ会社で対応できる、いわゆるワンストップ対応の会社を選びましょう。

住宅情報館では、注文住宅、分譲、中古、リフォーム、住宅ローン、補助金の申請まで、すべてワンストップで対応させていただきます。初めての住まい探しはお近くの住宅情報館までお気軽にご相談ください。