2025年の注文住宅トレンドとして注目される5つのキーワードをご紹介します。働き方の変化や不動産価格の上昇など、環境の変化によって注文住宅に求められるものを大きく変化しています。

目次

1. 注文住宅は「一人ひとりに最適化された住まい」に

最近の変化の中で注目したいのは、いわゆる人気の間取りやデザインから、自分や家族に最適化された住まいへと重点が移ってきたことです。流行り廃りに関係なく、自分たちに合ったシンプルで暮らしやすい家が求められていると言ってもよいでしょう。

1-1. “こだわり”の住まいから“自分にあった”住まいへ

これまでの注文住宅は、建築家が考え抜いた「こだわりの間取り」や、「凝った外観デザイン」など、デザインやオリジナリティが重視される傾向がありました。ともすれば建築家による「作品」志向が行き過ぎ、住みやすさや使いやすさは二の次になってしまうケースもありました。

また一方では、“注文”住宅といいつつ、住宅メーカーが作成した「標準プラン」から、土地の形状に合わせて間取りを当てはめ、設備や内装は数パターンの中から選ぶといった「パターンメイド型」の注文住宅も多くありました。

これらの注文住宅は、それぞれメリットはありながらも、建築家や住宅メーカーといった供給側の意向が強く反映され、必ずしも施主の想いや要望と合致しないことも少なくありませんでした。

1-2. 注文住宅は一人ひとりに最適化できる住まいへ

しかし最近では、「施主一人ひとりに最適化された住まい」へと変化しつつあります。

背景には、共働きの増加やリモートワークなどに見られる働き方の変化、防災意識の高まりやエネルギー価格の上昇、そして、家族構成、教育方針、趣味に至るまで、住み手の価値観が多様化したことがあります。言い換えれば、「カッコいい家」や「流行りの家」から「自分や家族に合った家」への変化とも言えます。

今回は、これから住まいを購入する方向けに、知っておいていただきたい注文住宅のトレンドキーワードについて解説します。

2. キーワード① 「動線」と「収納」-毎日の家事がラクになる住まい

共働きの増加により今もっとも注目されるキーワードが「家事ラク」です。共働きの増加にともない、毎日の家事をいかに効率的し、時短できるかが重要視されています。

2-1. 家事動線の最適化

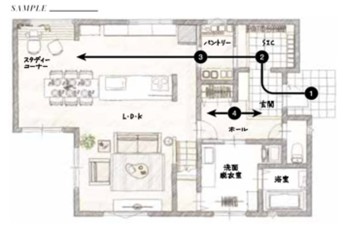

動線とは家の中で人が動く経路のことです。動線設計とは、人や物が目的の場所に、スムーズかつ効率的に到達できるように移動経路を計画・設計することを言います。中でもニーズが高まっているのが「家事動線」の最適化です。毎日フルタイムで働く共働き夫婦にとって、料理や洗濯といった家事の効率化はとても重要なのです。

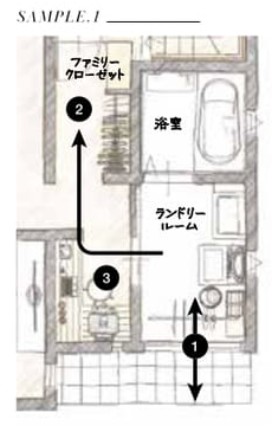

例えば、買ってきた食材を玄関からパントリーに収納しながらキッチンまで直接運べる動線や、脱衣洗面室で洗濯した洋服を隣接するテラスで干し、まとめてファミリークローゼットにしまえる動線などが挙げられます。

■玄関~キッチンへの直線的な動線

■ランドリルーム~テラス~ファミリークローゼットの動線

出典:住宅情報館「totonoie」総合カタログ

このような家事動線の最適化に加え、食洗機や洗濯乾燥機などのいわゆる家事ラク設備を導入することにより、日々の家事は劇的に効率化・時短することができます。

(関連記事)注文住宅なら検討したい!最新の家事ラク設備と導入ポイント

2-2. 収納の考え方は「収納できる量」から「あるべき場所」に

動線設計と並ぶ最近のトレンドが収納設計です。従来の「大容量が正解」という考え方から、生活動線や使用頻度に合わせて「あるべき場所に適切な収納を設ける」方向へと変わっています。 例えば、子どもが小さいご家庭では、使用頻度の高いベビーカーや子どもの遊び道具、靴や傘までまとめて収納できる玄関クローゼット。旅行やアウトドアが趣味の方は、かさばるスーツケースやキャンプ用品などをしまっておける小屋裏収納(ロフト)。ペットボトルや保存食などをストックしておけるキッチンパントリーなどが挙げられます。こうした家族構成や趣味に合わせた設計により使いやすく快適な収納が実現します。

■シューズインクローゼット

3. キーワード②「可変性」-ライフステージに合わせて進化させる住まい

ライフステージの変化に応じて柔軟に形を変えられる「可変性」も、注文住宅の大きなテーマです。

3-1. 子どもの成長に合わせて進化できる間取り

子どもが幼児期~小学校、中学~高校へと成長していく中で、必要な空間は大きく変化します。

幼児期には、親が家事をしながらでも目が届くリビング・ダイニングが生活の中心ですが、思春期を迎えればプライベートな空間が必要になり、やがて進学や就職で家を出れば、子ども専用の個室は必要なくなってしまいます。

こうした子どもの成長や変化にあわせてフレキシブルに変化できるのが「可変性」の高い住まいです。ポイントとしては、できるだけ壁で仕切らないオープンな間取りにすること。例えばリビングの横に3畳くらいのスペースを設ければ、子どもの成長に合わせて、キッズスペース→学習スペース→親のワークスペースや趣味空間へとフレキシブルに変化させることができます。

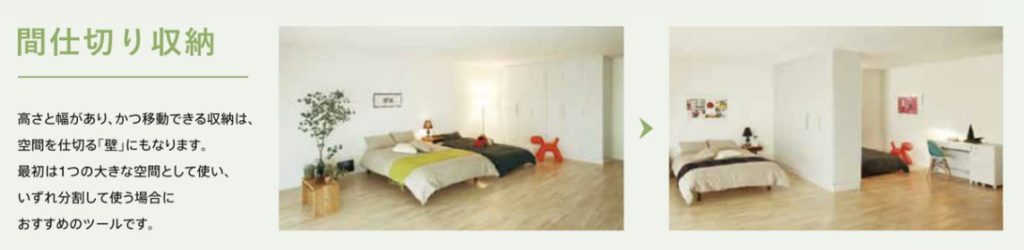

また、将来の子ども部屋も、最初は用途を決めずに大きな空間として利用し、子どもの成長に応じて、家具などで仕切って子ども部屋として使い、子どもが巣立った後は夫婦の趣味部屋やセカンドリビングなどとして使う方法もあります。

「◯LDK」のように部屋数で考えるのではなく、家族のライフステージによって3部屋にも4部屋にも変化できる可変性の高い設計が重要になっていくでしょう。

3-2. スライドドアや可動式家具の活用

こうした可変性の高い住まいを実現するためには、壁ではなく可動式の間仕切りや家具、スライドドア(引き戸)などをうまく活用することがポイントです。スライドドアは閉めれば2つの部屋、開ければ1つの大きな空間へと変化させることができ、背の高い収納家具は、子ども部屋を仕切る壁として使うこともできます。

また、小上がりはキッズスペースや趣味の空間として活用できるだけでなく、下部を大容量の収納として利用できるので、コンパクトなスペースを有効活用することができます。

4. キーワード③「性能」と「コスト」- 高性能でコスパの高い住まい

災害の頻発やエネルギー価格の高騰を背景に、省エネ性や耐震性といった住宅性能が強く求められるようになっています。しかし、性能を高めるには建築コストがかかるため、性能とコストのバランスが大きなテーマとなります。

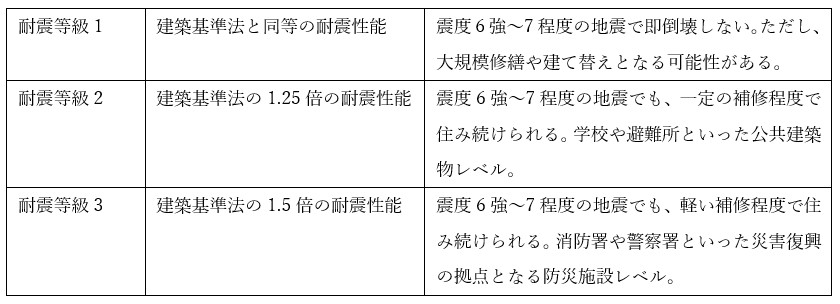

4-1. 性能は数値で比較を。住宅性能表示の活用

住まいの性能を考える上で必ず知っておきたいのが「住宅性能表示制度」です。住宅性能表示とは、比較しにくい耐震性や省エネ性を数値化し「等級」で比較できるようにしたものです。例えば、耐震等級は1~3、断熱等級は1~7まであり数字が大きいほど高性能ということになります。この等級は全国一律で住宅メーカーなどによる違いはありません。

(参考)住宅性能表示制度とは

4-2. 重視されるのは「省エネ性」と「耐震性」

住宅性能の中でも重視されるのが「省エネ性」と「耐震性」です。

近年、国が推進する脱炭素の取り組みや、エネルギー価格の高騰を背景に、住宅の省エネ化が急速に進んでおり、2025年4月の法改正で、現行の省エネ基準に満たない住宅は建築できなくなりました。さらに2030年にはすべての新築住宅にZEH水準以上が義務づけられる見通しです。また、東日本大震災や熊本地震、最近では能登半島地震やトカラ列島群発地震など、各地で地震が頻発しており、住まいに高い耐震性を求める方が増えています。

4-3. 高性能でコスパのよい住まいを建てるには

このように住まいに高い性能が求められるようになった一方で、建築コストとのバランスが大きな課題になっています。高性能でコスパの高い住まいを建てるポイントを見ていきましょう。

①補助金の活用

1つ目のポイントは補助金の活用です。例えば2025年に実施されている「子育てグリーン住宅支援事業」では、省エネ性能の高い「GX志向型住宅」に160万円の補助金が支給されています(※)。また長期優良住宅、ZEH住宅もそれぞれ80万円、40万円の補助金を受けることができます。

このような補助金制度は年度ごとに実施されますが、対象となる性能のレベルは年々上がっており、高性能な住宅ほど多くの補助金が支給される傾向があります。政府は「2050年カーボンニュートラルの実現」という目標に向けて住宅の省エネを強力に推進していますので、今後もこうした傾向が強まっていくと予想されます。

性能向上にかかるコストアップは、こうした補助金を活用することでうまく吸収していきましょう。

※2025年のGX志向型住宅は予算上限に達したため受付を終了しています。

②ランニングコストの低減

次にランニングコストの低減です。ランニングコストとは、光熱費や修繕費、保険料や税金など継続的にかかるコストです。ランニングコストを抑えるためには、省エネ性能を高めることによる光熱費の削減、修繕サイクルの長い建材を使うことによる修繕費の削減、耐火性・耐震性を高めることによる保険料の削減などがあります。また、性能の高い建物は住宅ローン控除の上限額が大きくなるので、所得税の節税効果が大きくなります。

ランニングコストは住んでいる限りかかり続けるので、長い目で見れば、建築費などの初期コストよりも削減効果が大きくなります。

③シンプルでコンパクトな間取り

最後に、建物の構造やデザインをシンプルにすること、またリビングや子ども部屋などを広くしすぎないことも大きなポイントです。

L字型やコの字型、凹凸のある建物は、壁や屋根の面積が増えるので割高になります。また床面積が1坪(約畳2枚分)増えると、建築費は60~70万円くらい上がり、その分光熱費も余計にかかります。最近ではあえてバルコニーをつけない、トイレも1箇所、お風呂やトイレに窓をつけないなど、シンプルで効率的な設計が注目されています。 生活スタイルに合わせて、不要なものと必要なものを見極め、メリハリのある設計をすることがコスパのよい住まいを建てるポイントです。

5. キーワード④「レジリエンス設計」- 災害から命を守り、素早く回復できる住まい

最後にご紹介するのがレジリエンス設計です。災害発生時に家族を守り、いち早く回復できる自立型の住まいをつくるポイントを見ていきましょう。

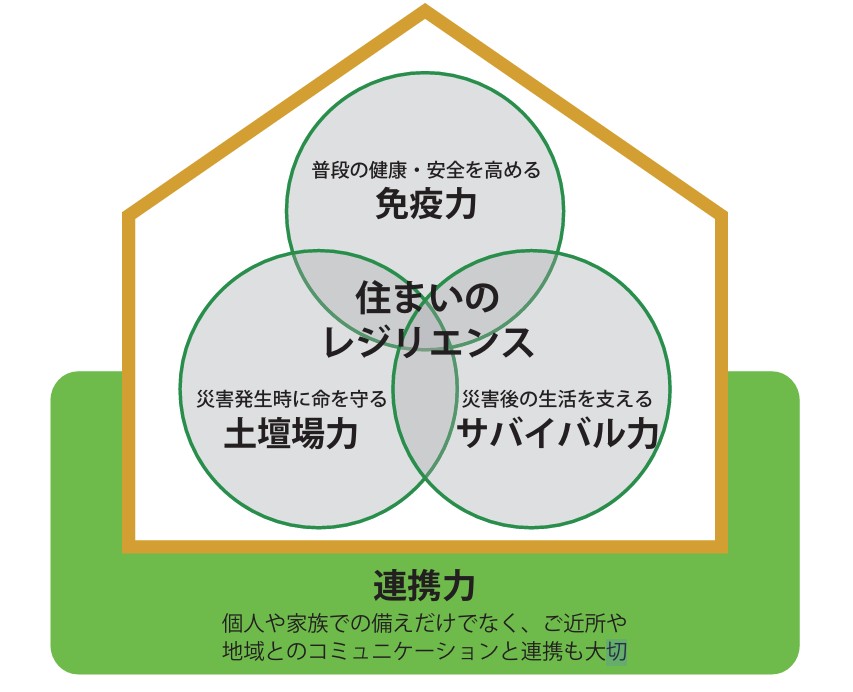

5-1. 住まいのレジリエンスとは

レジリエンスとは、本来「回復力」「耐久力」「再起力」などを意味する言葉ですが、住まいのレジリエンスとは、災害発生時に命を守る土壇場力、災害発生後、早期にもとの生活に戻れるサバイバル力などを指すと言われています。

5-2. 災害発生時の土壇場力を高めるポイント

災害対策の中でも、特に重要なのは地震と水害に対する対策です。災害発生時に命を守るため、設計時には以下のようなポイントに注意しましょう。

①ハザードマップの確認

国土交通省が公開している「ハザードマップポータルサイト」では、洪水・土砂災害・高潮・津波などのリスクを地図から確認することができます。

万一、洪水等が発生したときに想定される浸水深度を知っておくことで、住まいの設計に活かすことができます。浸水リスクの高いエリアでは、地盤や基礎を高くする、生活スペースであるリビングを2階に配置するなどの対策が有効です。

②地盤と耐震等級

地震に強い住まいを作るためには地盤と耐震性という2つのポイントがあります。建築前に地盤調査をし、地耐力(建物を支える力)が低い場合には地盤改良工事をおこないましょう。

また、建物そのものの耐震性は耐震等級を基準に検討しましょう。等級1は震度6~7程度の地震で倒壊しないレベル。等級2は等級1の1.25倍、等級3は1.5倍の耐震性があります。

熊本地震などにも見られるように、大きな地震の後には何度も余震が襲ってきます。複数回の揺れに耐えられることを考慮すれば、耐震等級3が望ましいでしょう。

5-3. 災害後の自宅避難と早期回復のポイント

大きな災害が発生すると各地に避難所が開設されますが、避難所のスペースには限りがありますので、多くの方が自宅避難を余儀なくされます。レジリエンス設計のもうひとつのポイントはこの自宅避難対策です。

災害によって電気やガスが止まると、復旧までに数日~1ヶ月くらいを要します。この間、普段に近い生活を送るには、太陽光発電やエコキュート(貯湯)、蓄電池などエネルギー設備の導入が決め手となります。

また断水などに備えて、1週間程度の水や食料を備蓄しておくことも重要です。最近では日頃から使い慣れた食品を多めに購入しておき、消費した分を買い足すことで、常に一定量の食品を備蓄しておく「ローリングストック」という方法が主流となっています。家族の人数や年齢に合わせて、備蓄分をまとめて収納できるパントリーの設置などを検討しましょう。

6. 一人ひとりに最適化された住まいづくりに大切なのはパートナー選び

注文住宅のトレンドキーワード、いかがでしたでしょうか。

冒頭にもお伝えした通り、注文住宅のトレンドは「デザインやインテリアへのこだわり」から、「シンプルかつ高性能で一人ひとりのライフスタイルにあった住まい」に変化しつつあります。

そこで重要になってくるのが家づくりのパートナー選びです。省エネ性や耐震性などはもちろん、補助金などにも深い知識と経験が求められる時代になっています。

そして何よりも、施主の価値観やライフスタイルを深く理解し、多角的な提案をおこなえる会社を選ぶことです。間取りやデザインにとらわれず、「どんな暮らしを実現したいか」を出発点にして、理想の住まいを一緒に形にしてくれるパートナーを見つけることが、満足度の高い家づくりの第一歩となるでしょう。

これから家づくりをはじめる皆様は、「どんな間取りにしたいか?」ではなく「どんな暮らしをしたいか?注文住宅で何を叶えたいか?」をベースに検討をスタートしてみましょう。

初めての家づくりのご相談は、ぜひお近くの住宅情報館までお気軽にお問い合わせください。