2023年6月から大手電力会社の電気料金が改定され、約15~40%にも及ぶ値上げとなりました。ガスや灯油などを含めた相次ぐ光熱費の上昇は家計を圧迫し続けています。今回は、こうした光熱費を削減するための、住まいの省エネとその方法などについて解説します。

目次

1)高騰する光熱費を抑えるためにできることとは

世界的なインフレや円安、ロシアのウクライナ侵攻などにより、エネルギー価格は上昇が続いています。現在、電気代は政府の物価高騰対策により、一定の割引がおこなわれていますが、これも9月までの期間限定。寒い冬に向かって、家計の光熱費負担はさらに重くなりそうです。

1-1. 小手先の方法では光熱費の削減効果は小さい

省エネというと、電気をこまめに切る、冷蔵庫の設定温度を見直すなど、簡単にできる対策がよく紹介されます。こうした方法も効果がないわけではありませんが、削減できるのはごくわずかです。目に見える効果を得るためには、まずは家庭の中でどこにエネルギーが使われているのかを知っておきましょう。

1-2. 光熱費削減のポイントは「冷暖房」と「給湯」

■家庭の用途別エネルギー消費 いい加減にして・・・

家庭内で使われるエネルギーのうち、大きな割合を占めるのが「冷暖房(特に暖房)」と「給湯」で、全体の約6割を占めています。したがって、光熱費の削減を目指すには、まずこの2つの項目で対策を打つことが重要です。

出典:資源エネルギー庁「省エネポータルサイト」より抜粋

1-3. 光熱費を削減する方法は大きく2つ「省エネ」と「創エネ」

冷暖房や給湯にかかる光熱費を削減する方法は大きく2つ。「省エネ」と「創エネ」です。シンプルに言えば、省エネとは消費するエネルギーを減らすこと。創エネとは自らエネルギーを創り出すことです。この2つを組み合わせることによって光熱費を大きく削減することができます。

■光熱費を削減するための省エネ・創エネ

しかし、省エネとは言っても、どこから手を付けたらいいのかわからない、どんな設備を導入すればいいの?という声が多く聞かれます。そこで今回は、より快適な暮らしを実現しつつ光熱費を削減できる、住まいの省エネ・創エネの方法、設備機器などについて解説します。

2)まず着手するべきは「省エネ」。その具体的な方法とは

省エネと創エネ、この2つでまず着手するべきは省エネです。穴の空いたバケツにいくら水を入れても貯まらないように、断熱性の低い家でいくらエネルギーを作り出しても、効率的に使うことはできません。

省エネには大きく分けて、住まいの断熱性を高める方法と、省エネ性能の高い設備機器を導入する方法があります。具体的に見ていきましょう。

2-1. 断熱性の向上

省エネで最初におこなうべきことは「断熱性の向上」です。室内の空気をできるだけ外に逃さず、冷暖房の効率を高めるためには、住まいの断熱化が必須となります。

①窓・ドアなど開口部の断熱(内窓)

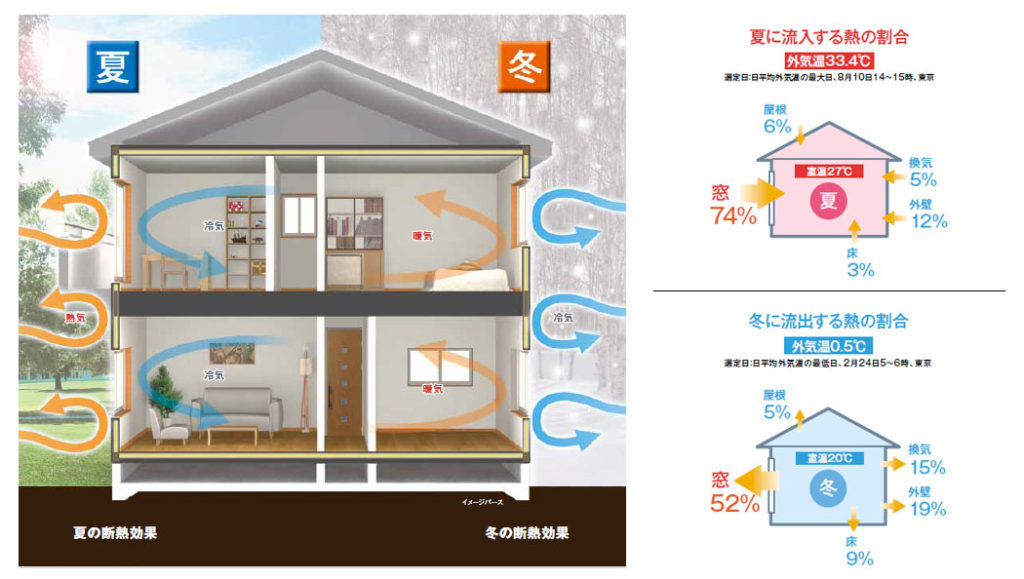

住まいの断熱性向上でもっとも効果が高いのが、窓など開口部の断熱です。

下図の通り、室内の熱が窓などの開口部から流出・流入する割合は、冬58%、夏73%となっており、冷暖房効率を落とす大きな要因になっています。

したがって、住まいの断熱性を高めるためには、まずこの開口部の断熱から着手するとよいでしょう。

新築の場合には、断熱性能の高いサッシやドアを採用する。居住中の住宅では、樹脂製などのサッシに交換する、ガラスを複層(2枚)ガラスに交換する、室内に内窓を設置するなどのリフォームが効果的です。特に内窓は比較的低コストで工期も短く、断熱効果のほかに「遮音性」「防犯性」も高まりますので、非常にコストパフォーマンスの高いリフォームと言えます。

②屋根・壁・床の断熱

開口部に加えて、屋根・壁・床など外部に接する部分の断熱性を高めることも有効です。方法としては、天井裏、床下、壁内などにグラスウールやウレタンなどの断熱材を入れるのが一般的です。

高性能な断熱材で家全体をすっぽり包み込み、隙間をなくして気密性を高めることにより、冷暖房効率が格段に上がります。寒い冬に壁ぎわや床のヒヤッとする感覚もなくなり、快適に暮らすことができます。また、浴室を断熱タイプのユニットバスに交換すると、ヒートショックの予防になります。

※ヒートショックとは:温度差が原因で起こる心臓や血管の疾患。血圧の急激な上昇・下降により脳内出血や大動脈解離、心筋梗塞、脳梗塞などを起こす危険性がある。

2-2. 日射対策

夏の冷房効率を高めるためには、日差しによる熱を遮る日射対策が有効です。

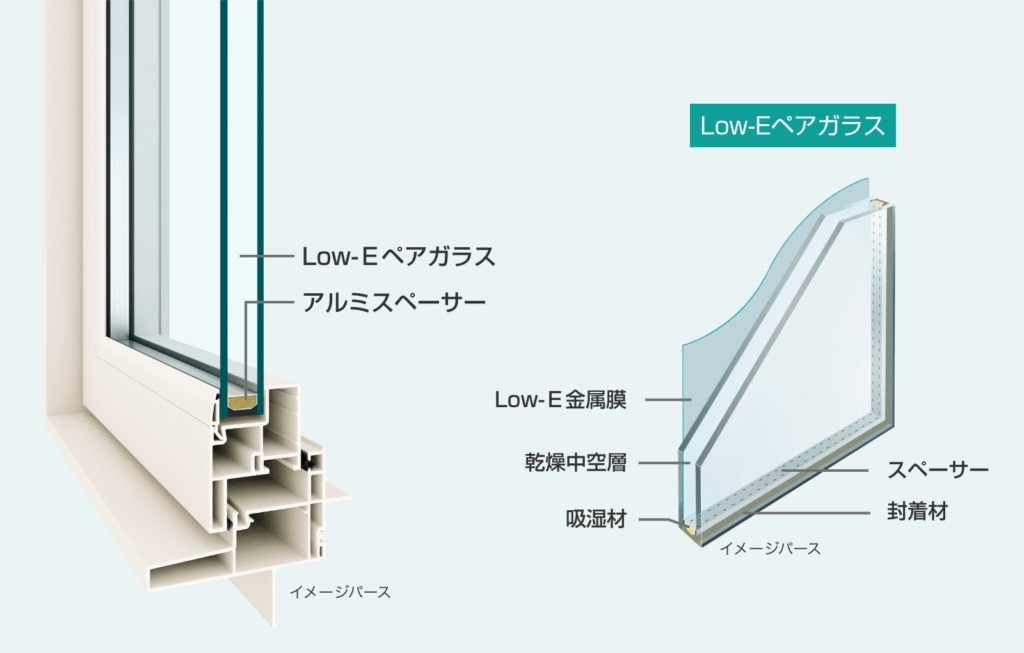

窓の日射対策としては、Low-Eガラスと呼ばれる遮熱性の高いガラスが有効で、最近の新築住宅には多く採用されています。Low-Eとは、Low Emissivity(低放射)の略で、ガラス面にコーティングされた薄い金属の膜が、太陽の熱や部屋の熱を吸収・反射し、冷暖房効率を高めます。

今後、新築・リフォームをおこなう方は、Low-Eペアガラスを使ったサッシを強くおすすめします。

また、手軽にできる日射対策としては、すだれやシェードなどの日除けを設置するとよいでしょう。窓の内側につけるカーテンやブラインドより3倍もの日除け効果があります。

出典:COOL CHOICEホームページ(環境省)

2-3. 省エネ設備機器の導入

冷暖房と並び多くのエネルギーを消費する給湯設備。以下のような省エネ設備を導入すると給湯による光熱費の削減も期待できます。

①夜間電力でお湯を沸かすヒートポンプ給湯器「エコキュート」

「エコキュート」は、ヒートポンプという仕組みを使った給湯システムで、安い夜間電力を使って効率よくお湯を沸かすことができます。エコキュートは熱を作り出す「ヒートポンプ」と、お湯を貯めておく「貯湯タンク」の2つで構成されています。

②排気熱を使って少ないガスでお湯を沸かす「エコジョーズ」

「エコジョーズ」は、今まで使わずに捨てられていた排気熱を利用することで、少ないガス量で効率よくお湯を沸かせる給湯器です。従来型のガス給湯器よりもガス使用量を15%削減できると言われています。

③ハイブリッド給湯器

また、エコキュートとエコジョーズの利点を兼ね備えた「ハイブリッド給湯器」もあります。安い夜間電力で沸かしたお湯を貯めつつ、お湯が切れたときにはエコジョーズで瞬時に沸かすことができます。エコキュートのお湯切れが不安な方や、床暖房・ルームヒーター等を併用したい方などにはよい選択肢になります。

3)自らエネルギーを創り出す「創エネ」の方法とは

次に創エネ設備について具体的に見ていきましょう。

3-1. 太陽光発電

太陽光発電は創エネ設備としてはもっともポピュラーで、屋根に設置した太陽光パネルを使って発電する設備です。太陽光発電で電気を作り、エコキュートでお湯を沸かすと給湯にかかるコストが大幅に削減できます。日射量などによる違いはあるものの、一般家庭では4~5kwの太陽光パネルを設置すれば、使用電力量をほぼカバーできると言われており、余った電力は電力会社に売ること(売電)もできます。

しかし最近では、売電価格が低下したことにより、発電した電気を売らずにできるだけ使い切るという考え方が主流になりつつあります。そうした意味でも太陽光発電とエコキュートはとても相性がよく、ぜひセットで導入したい設備です。

3-2. 蓄電池

太陽光発電は、夜間や天気が悪い日に発電量が落ちるという弱点がありますが、蓄電池を導入することにより、こうした弱点をカバーすることができます。日中に発電した電力を夜間に使ったり、電気代が安い深夜に充電した電力を日中使ったりすることで、電気代を抑えることができます。

また最近では、容量の大きい電気自動車のバッテリーを蓄電池として利用する「V2H(Vehicle to Home:ヴィークル・トゥ・ホーム)」という方法もあり、ガソリン代を含めたエネルギーコストの削減につながります。

3-3. 家庭用燃料電池 「エネファーム」

エネファームは都市ガスやLPガスを使った家庭用燃料電池です。ガスから取り出した水素と空気中の酸素を化学反応させて電気をつくり出し、さらに発電の際に発生する熱を捨てずにお湯をつくり給湯に利用します。どちらかと言えば、燃料電池というより発電機に近く、エネルギー効率の高いシステムですが、エコキュートよりも費用は高く、広い設置場所も必要になります。

3-4. エネルギーを上手にマネジメントする「HEMS」

こうした創エネで作り出したエネルギーを、より効率よく利用するための設備が「HEMS(Home Energy Management System-ホーム エネルギーマネジメントシステム)」です。

HEMSは、家庭での創エネ機器や家電をつないでエネルギーの使用状況を「見える化」したり、各機器をコントロールして、エネルギー消費を自動制御できるシステムです。

■HEMSのイメージ

4)省エネ・創エネリフォームにはぜひ補助金を活用しよう

このように住まいの断熱化や省エネ・創エネ機器の導入は、光熱費の削減、快適性の向上など多くのメリットがありますが、ネックになるのが初期費用です。この初期費用を低減するためには補助金の活用が欠かせません。

現在、国は脱炭素社会の実現に向けて、国土交通省、環境省、経済産業省の3省連携の「住宅省エネ2023キャンペーン」を展開しており、特に子育て世帯、若者世帯の住宅取得、リフォームに手厚い補助金を交付しています。どのような制度か見ていきましょう。

4-1. 子どもエコ住まい支援事業(国土交通省・予算1,500億円)

こどもエコすまい支援事業では、子育て世帯・若者夫婦世帯を対象に、ZEH水準の省エネ性能をもつ新築住宅(分譲住宅・注文住宅)を購入した方に対して、一律100万円の補助金が交付されます。またリフォームでは、窓や外壁などの断熱改修や省エネ設備の設置に対して、子育て・若者夫婦世帯には最大60万円、その他の世帯には最大45万円の補助金が交付されます。

なお、こどもエコすまい支援事業は6月15日現在で、申請額が予算の53%に達しており、年度途中で申請が打ち切られる可能性も出てきました。

4-2. 先進的窓リノベ事業(経済産業省/環境省・予算1,000億円)

先進的窓リノベ事業は、開口部のリフォームを対象とした事業で、断熱性の高いガラスへの交換や、内窓の設置などに対して、1戸あたり最大200万円の補助金が交付されます。また本事業は、子育て(若者夫婦)世帯でなくても利用できますので、居住中の住まいのリフォームや、中古物件の購入とリノベーションを合わせておこなう方にもおすすめです。

4-3. 給湯省エネ事業(経済産業省・予算300億円)

給湯省エネ事業は、エコキュートやエネファームなど、エネルギー消費の少ない高効率給湯器の設置に対し補助金を交付する事業です。新築住宅(分譲住宅・注文住宅)、リフォームいずれも対象となり、子育て・若者夫婦世帯でなくても利用できます。

■給湯省エネ事業の補助金額

4-4. 自治体の補助金

こうした国の補助金以外にも、自治体が独自におこなっている補助金制度もあります。工事の内容により、数十万円~100万円を超える補助金が受け取れることもありますので、自治体のホームページなどを確認し、上手に活用しましょう。

5)省エネ・創エネ住宅の、光熱費以外のメリットとは

住まいの省エネ・創エネは光熱費の削減以外にも様々なメリットがあります。

5-1. 健康上のメリット

近年の調査・研究により、住まいの断熱性と健康の間には密接な関係があることがわかってきました。断熱性の低い住まいは、室内の温度差によって起こるヒートショック、結露によって生じるカビやダニなどによるアレルギー、高血圧や気管支ぜんそくなどの原因になるという結果もあります。住まいの断熱性を高めることは、毎日の暮らしを快適にすると同時に、こうした健康上のリスクを下げることにもつながるのです。

5-2. 災害対策

最近は、地震や水害など自然災害も増え、停電や断水などへの備えが重要になってきました。

太陽光発電や蓄電池があれば、停電時でも普段通り電気が使えますし、エコキュートなどの貯湯タンクは断水時でも貯めた水を使うことができるので、災害時の大きな安心につながります。

※エコキュート等の貯水は生活用水として使えますが、そのまま飲用に使うことは推奨されていません

5-3. 売電による収入

前述の通り、太陽光発電やエネファームなどで発電した電気は電力会社に買い取ってもらうことができます。最近では売電価格が下がったことにより、自己消費したほうが得という考え方が主流になりつつありますが、条件によっては、売電による収入を合わせて、光熱費を実質ゼロにすることも可能です。

5-4. 環境保護

そして住まいの省エネ化は、環境保護に大きく貢献します。二酸化炭素を排出しないクリーンエネルギーを活用することは、地球環境を守り、次世代によりよい社会を残すことにもつながります。

住まいの省エネ・創エネ、いかがでしたでしょうか。ぜひこの機会に省エネ性能の高い家への住み替えやリフォームを検討してみてはいかがでしょうか。

住宅情報館は「住まい省エネキャンペーン2023」の認定事業者となっています。補助金を活用した新築・リフォームなどもお気軽にご相談ください。