9月17日、令和6(2024)年の基準地価が発表されました。コロナ明けから上昇が続いていた地価は、全国平均で+1.4%と3年連続の上昇となり上昇幅が拡大しました。今回は首都圏エリアの地価上昇率が高い沿線・駅について解説します。

目次

1. 全国平均(全用途)は住宅地・商業地とも3年連続の上昇

2024年基準地価の変動率は、全国平均(全用途)で前年の1.0%から1.4%へと上昇幅を拡大し、3年連続の上昇となりました。用途別に見ても、住宅地(0.7% → 0.9%)、商業地(1.5% → 2.4%)とも上昇が加速しており、地価が力強く回復していることが確認できます。

要因としては、低金利政策の継続、住宅取得支援施策などにより、都市部を中心に住宅需要が引き続き旺盛であること、また商業地も主要都市で店舗・ホテルなどの需要が高く、オフィスについても賃料が上昇していることなどが挙げられます。また、観光客やインバウンドが回復した観光地で上昇率が高くなった地点もみられます。

1-1. そもそも基準地価とは

基準地価とは、国土利用計画法に基づき、全国2万ヶ所以上の基準値の1㎡あたりの価格を、各都道府県知事が公表するもので、毎年7月1日時点の地価を9月に発表しています。1月1日時点の地価を公表する「公示地価」と同様、適正な地価形成を目的とし、土地取引の指標となる価格として活用されています。

1-2.三大都市圏は上昇幅を拡大。地方四市は上昇幅が縮小

次に圏域別に直近1年間の地価動向を見てみましょう。

■2024年基準地価の変動率(前年比%)

出典:国土交通省

三大都市圏(東京圏・名古屋圏・大阪圏)は、全用途平均で前年の2.7%から3.9%に上昇幅を拡大しています。用途別に見ると、住宅地が2.2% → 3.0%、商業地は4.0% → 6.2%と商業地の伸びが大きくなっています。

一方、地方四市(札幌・仙台・広島・福岡)では、住宅地が7.5% → 5.6%に、商業地は9.0% →8.7%へと上昇幅が縮小しましたが、それでも三大都市圏を凌ぐ高い上昇率を維持しています。

その他の地方圏では、全用途平均は1992年以来32年ぶりの上昇となりました。住宅地では下落幅が縮小し、商業地は2年連続で上昇し上昇幅が拡大しています。

1-3. 半年ごとの動きでは2023年後半に上昇が加速

また2023~2024年の地価動向を前半・後半に分けて見ると、地方圏の住宅地を除き、前半よりも後半の上昇率が高くなっています。都市圏では上昇の勢いがまだ衰えておらず、地方圏では上昇がやや落ち着きつつあるとみることができます。

■ 半年ごとの変動率推移 (前年比%)

※出典:国土交通省

前半:2023年7月1日~2024年1月1日の変動率

後半:2024年1月1日~2024年7月1日の変動率

また首都圏(住宅地)の上昇率上位の地点を見ると、都心部と千葉~茨城県の郊外エリアが混在する結果となっており、都心部だけでなく広い範囲で地価の上昇が続いていると推察されます。

■住宅地の上昇率上位地点(首都圏)

2. 首都圏の基準地価、駅別ランキング

このように地価の上昇が続く中で、住宅購入にもっとも影響がある「住宅地」の地価について詳しく見ていきましょう。今回は首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)の地価上昇率を駅別にランキングしてみました。

※基準地価は、住宅地の駅ごとの基準地価の平均で、㎡あたりの金額(円)です。

※集計対象は、駅から5km以内かつ前年との比較可能な地点です。

※「前年比(%)」は、駅ごとの平均地価で算出しています。地点ごとの前年比を平均したものではありません。

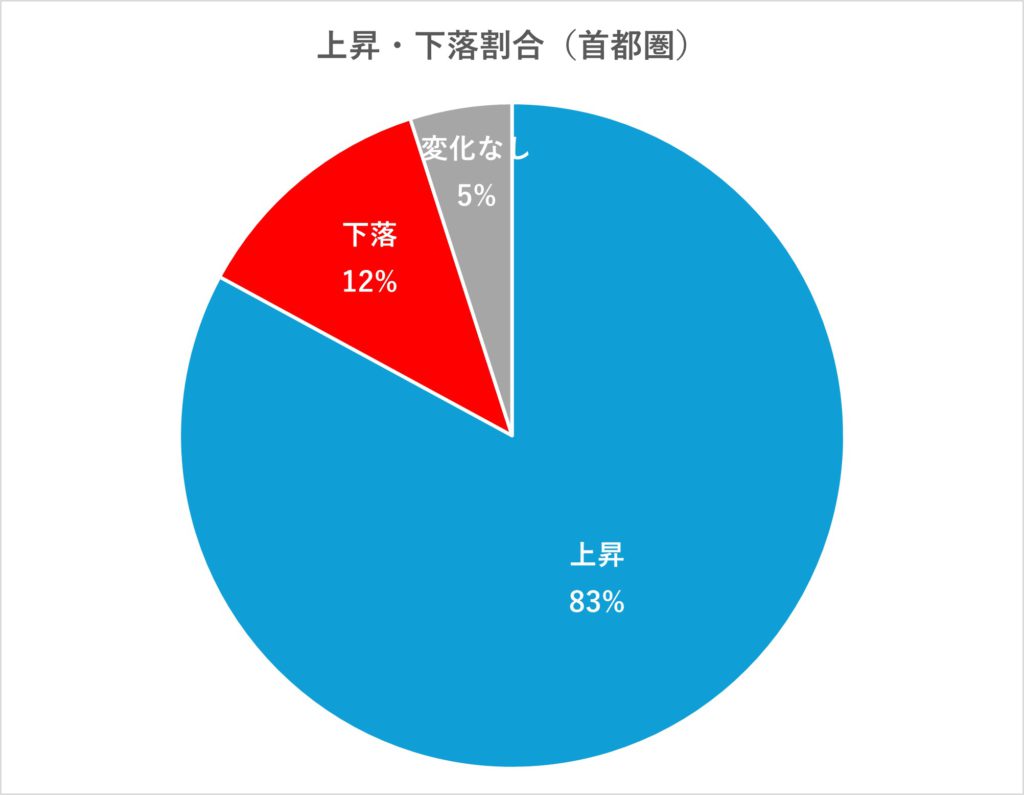

2-1. 首都圏で地価が上昇した駅は全体の69%

対象となる駅のうち、前年比で上昇・下落している割合は次の通りです。

| 上昇 | 820駅 |

| 下落 | 120駅 |

| 変化なし | 49駅 |

首都圏では、全体の約8割の駅が上昇しており、下落している駅を大きく上回っています。

2-2. 上昇率トップは飯田橋駅。郊外エリアではつくばエクスプレス沿線が強い

それでは、首都圏の上昇駅と下落駅のトップ20を見てみましょう。

■2024年基準地価 駅別上昇率トップ20(首都圏・住宅地)

上表の通り、上昇率トップ20はすべて東京都と千葉県の駅が占める結果となりました。

トップはJR総武線、東京メトロ東西線、有楽町線・南北線・都営大江戸線が乗り入れる飯田橋駅。2位は副都心線・都営大江戸線が乗り入れる東新宿駅でした。どちらも新宿区にある駅で区内の住宅地が大きく上昇した影響で上位にランキングされています。

一方、3~4位は流山市の流山セントラルパーク駅と流山おおたかの森駅で、どちらもつくばエクスプレス沿線の駅となります。流山市は、つくばエクスプレスの開業をきっかけに若年層の流入が爆発的に増えた街で、今でも子育て世代に高い人気があります。

5位以下には、再び東京都心部がランクインしており、タワーマンションの開発などで活気づく月島、勝どき、有明などのいわゆる湾岸エリアと、代々木、表参道、自由が丘など高感度な人たちに人気の高い都心部がランクインしています。

そして13位以降には、東西線の原木中山駅、東武野田線の初石駅、JR武蔵野線の市川大野駅など、千葉県で値上がりが続いている市川市や船橋市などの各停駅がランクインしています。これは、船橋駅や市川駅などの主要ターミナル駅の値上がりにより、沿線のリーズナブルな各停駅に需要が広がっているためと考えられます。

なお、神奈川県トップは24位の相鉄線 羽沢横浜国大駅(10.2%)、埼玉県トップは208位のJR京浜東北線 蕨駅(6.3%)でした。神奈川県、埼玉県の主要エリアは、ここ数年の価格上昇で、でやや購入しにくい水準となっていることから、より価格がリーズナブルな千葉県北西部にニーズが移っていると推察されます。

2-3. 上昇率ワーストは八高線の折原駅。ワースト20は埼玉県北部と千葉県東南部

次に、首都圏の上昇率ワースト20を見てみましょう。

ワースト20は、すべて埼玉県北部と千葉県東部~房総エリアの駅で占められています。

埼玉県では、八王子と高崎を結ぶJR八高線や、群馬県境を走る秩父鉄道の沿線、千葉県ではJR総武本線の成田~銚子間のエリアや、市原市より南側の駅などが下落しています。

これらのエリアは、都内への通勤圏の外側に位置するため、ファミリー層の流入が少なく慢性的に地価が下がっています。

なお、東京都のワーストは128位のJR青梅線 奥多摩駅(0.0%)、神奈川県のワーストは69位の伊豆箱根鉄道 相模沼田駅(▲0.4%)となっています。

2-4. 首都圏の都道府県別 地価上昇率が高い駅トップ10

さらに、都道府県別に上昇率トップ10をピックアップすると以下のようになります。

前述の通り、東京都は湾岸エリアおよび住宅地と商業地が混在する都心部が上位となり、千葉県は流山市、市川市などの東葛エリアの上昇率が高くなっています。神奈川県は、JR・東急線との直通運転がスタートした相鉄線沿線と、湘南エリア(JR東海道線・小田急江ノ島線)が上昇しています。埼玉県は、東京に隣接するJR京浜東北線・埼京線沿線と、東武伊勢崎線の沿線が上位を占めています。

また上昇率でみると、千葉県の上昇率が神奈川、埼玉の約2倍となっています。これは価格上昇の波が東京の都心部から神奈川、埼玉へと広がり、より価格の安い千葉県にシフトしていることが要因と考えられます。

3. 地価は上昇を加速。需要はより買いやすい駅・沿線へ

首都圏エリアの2024年基準地価の駅別ランキング、いかがでしたでしょうか。

駅別の地価動向は、市区町村別よりも上昇・下落をより細かく、沿線ごとの動向も見ることができるので、物件を選ぶ上で大いに参考になるのではないかと思います。

3-1. 主要駅の上昇圧力は和らぎ、郊外の中間駅・各停駅などの価格が上昇

冒頭に申し上げたように、首都圏の地価は依然として上昇傾向にあり、都心部から郊外エリアへと広がっています。そんな中で特徴的なのは、数年前まで上昇を牽引してきた、ターミナル駅の上昇率がやや落ち着き、ターミナル駅から数駅離れた各停駅の上昇率が高くなっていることです。

例えば、神奈川では横浜駅の隣の平沼橋駅や藤沢駅の隣の本鵠沼駅、千葉県では西船橋駅の隣の原木中山駅、2つ隣の市川大野駅、流山おおたかの森駅の隣の初石駅、埼玉県では草加駅の隣の谷塚駅などが挙げられます。

これは主要ターミナル駅の地価が、一般にはやや買いにくい水準まで上昇していることにより、少し不便であっても価格がリーズナブルな隣駅まで需要が広がっているとみられます。今後は、ターミナル駅の上昇が落ち着いてくる一方で、割安感のある中間駅、各停駅の価格が上昇してくるかも知れません。

3-2. 将来の発展が期待できる沿線をしっかり見極めよう

こうした駅選びとともに、注意しておきたいのが沿線選びです。上記のランキングをみても分かる通り、地価が上昇するのは総じて都心へのアクセスがよい沿線です。加えてこの1年で上昇しているのは、新たに都心への乗り入れが実現した相鉄線、沿線の開発が進むつくばエクスプレス、沿線に大型ショッピングモールがあり、東京メトロ日比谷線と半蔵門線との相互乗り入れをおこなっている東武伊勢崎線などです。つまり物件選びにおいては、駅の利便性もさることながら、沿線全体の開発計画や、それにともなう利便性の向上など、将来性に着目することが重要です。

一例としては、2024年3月に通勤快速が廃止され、朝夕の快速の大半を各駅停車に変更したJR京葉線では、沿線住民の猛反発を受け、千葉県知事がJRに見直しを求めるという異例の事態も起こっています。このケースではJRが要請に応じて快速を増発することが決まったものの、鉄道会社が採算の合わない路線を減便・廃止する動きは今後も続く可能性があります。沿線選びを間違えると、将来にわたり不便を強いられることにもなりかねませんので注意しましょう。

これから住宅を購入する方は、路線の伸延や新駅の開業などはもちろん、商業施設の開業や再開発など、沿線の情報をしっかりと確認しながら、沿線・駅選びを進めていきましょう。

本記事のランキングにない沿線・駅の情報などはお近くの住宅情報館までお気軽にお問合せください。

.png)

-0-120x120.jpg)