不動産を購入するときに必ず行われる「重要事項説明」。専門用語が多くて分かりにくいイメージがありますが、実はとても大事なことが書かれています。難解な重要事項説明書を正しく理解するためのチェックポイントを知っておきましょう。

目次

1、そもそも重要事項説明書とは

不動産売買における重要事項説明とはどんなものなのでしょうか。

1-1. 重要事項説明の目的は買主の保護

重要事項説明とは、宅地建物取引業法(宅建業法)という法律に定められた手続きで、不動産の売買をするときには必ず行わなければなりません。そして、その目的のひとつは買主の保護です。不動産は「一生に一度の買い物」と言われるくらい購入頻度が低いので、一般の方は不動産に関する知識や経験がほとんどありません。高額な不動産を購入するにあたり、買主の誤った認識や勘違いで損害を被らないようにするために、重要事項説明という手続きが義務づけられているわけです。

1-2. 重要事項説明のタイミングと方法

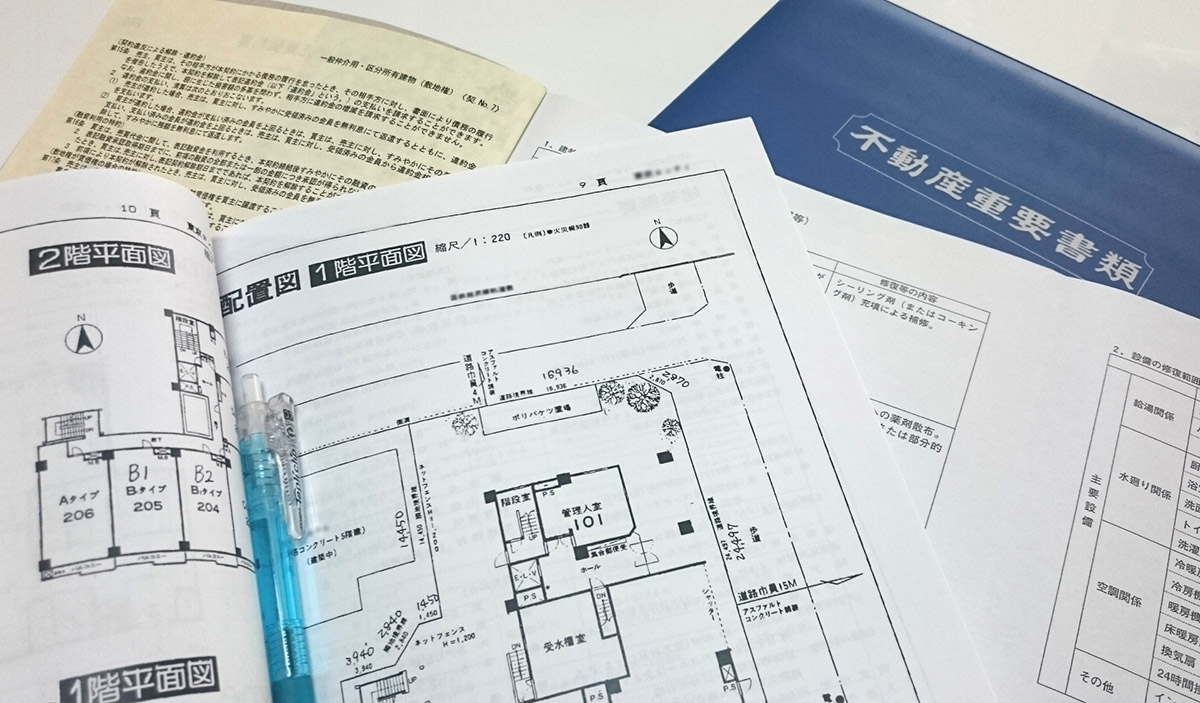

宅建業法では、重要事項説明は必ず契約の前に行うと決められています。また、宅地建物取引士が記名(※)した書面(重要事項説明書)を買主に交付し、取引士が説明しなければなりません。説明の方法としては対面またはオンライン(テレビ会議システム等)での説明が認められています。また交付する書面についても、紙だけでなく電子メールやCD-ROMなど電子書面も認められています。

対面かオンラインか、また紙か電子書面かは、買主の意向が優先されますので、不動産会社とよく相談して決めるようにしましょう。

※2022年の法改正で宅地建物取引士の押印は不要となりました。

1-3. 説明を受ける側の心構え

一方、重要事項説明を受ける買主にはどのような心構えが必要でしょうか。前述の通り、重要事項説明の目的は買主の保護ですから、契約前にその内容をしっかり理解し、納得することが重要です。説明を受けた後には、買主も重要事項説明書に押印することになります。記載された内容について、「聞いていない」「説明されていない」は通用しないと心得ておきましょう。

2、重要事項説明書にはどんなことが書かれているの?

重要事項説明書には具体的にどんなことが書かれているのでしょうか。内容を理解しやすくなるコツも知っておきましょう。

2-1. 重要事項説明書の全体像

まずは重要事項説明書の全体像を知っておきましょう。大まかな説明の流れを知っておくことで理解が深まります。

■一般的な重要事項説明書の構成

重要事項説明書は大きく「物件に関する事項」と「取引条件に関する事項」に分かれています。主な記載項目は以下の通りです。

2-2. 重要事項説明書の内容は「権利」「義務」「制限」に置き換えると分かりやすい

重要事項説明書には、なじみのない法律用語や、専門用語が出てきますので、すべてを理解するのは難しいことです。そこで、難解な用語や言い回しにはこだわらず「自分が何らかの不利益を被ることがないか」という視点で解釈してみることをおすすめします。方法としては、書かれている内容を、買主から見た「権利」「義務」「制限」に置き換えて考えると理解しやすくなります。

例えば、「予定しているローンが承認されなかった場合、買主は契約を白紙解除できる」という内容は、買主が一定の条件のもとに契約を解除できる『権利』を意味します。また、「私道やガスなどの負担金がある」という内容は、買主に金銭の支払い『義務』があることを意味します。また、「対象となる土地の建ぺい率が50%である」という内容は、建物の建築面積が土地面積の50%を超えてはいけない、という建築基準法の『制限』を受けることを意味します。このように、その内容によって自分にどのような権利や義務、制限が生じるのかを確認しながら説明を受けると理解しやくなります。

2-3. 重要事項説明書だけで分からないことは「告知書」で確認

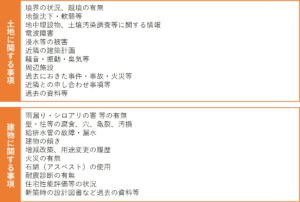

重要事項説明書の内容は、不動産業者が役所や現地を調査した上で作成します。しかし、売主(現所有者)しか知らない状況や不具合がある可能性も否定できません。そこで、売主の協力を得て「告知書」を提出してもらい、それを重要事項説明書の内容に反映させたり、告知書そのものを買主に渡したりして後々のトラブル防止を図ることもあります。

なお2020年の民法改正で、引き渡された物件が契約と一致しない事柄について、売主の責任(契約不適合責任)が広く問われるようになりました。買主は契約と一致しない事柄について、売主に修繕や代金の減額などを請求することが可能になりましたが、物件状況報告書は、物件が契約内容に合致しているかどうかを判断する基準にもなるものですので、しっかりチェックしましょう。

■物件状況報告書に記載される内容(例)

3、重要事項説明書のチェックポイント

それではいよいよ重要事項説明の具体的なチェックポイントについて見ていきましょう。ここでは特に気をつけたいポイントに絞って解説します。

3-1. 物件に関する事項

①登記された権利の内容

不動産登記の権利部には「所有権に係る登記」と「所有権以外の登記」の2つがあります。所有権に係る登記については、現在の所有者以外の権利(所有権移転仮登記・買戻し特約の登記 等)がないかどうかチェックしましょう。こうした登記があると、購入後に所有権を巡るトラブルに進展する恐れがあります。また、所有権以外の登記については、金融機関の抵当権が登記されていることが多いですが、通常、引き渡しまでに抹消することが条件になります。

②法令上の制限

土地の利用に対して主に制限を受ける法令は都市計画法と建築基準法です。都市計画法では主に「用途地域」や「地域地区」について、建築基準法では主に「建ぺい率・容積率」や建物の「高さ制限」などについて記載されます。これらの制限により建てられる建物の階数や用途などが決まりますので、しっかり確認しておきましょう。

③道路との関係

道路は建物を建てる上で非常に重要なもので、原則として、道路に2m以上接していないと建物を建てることはできません。また前面道路の幅が4m未満の場合には、道路に面する一定部分を後退(セットバック)させる必要が生じます。道路の種類(公道・私道)、幅員、私道の場合には負担金の有無などをチェックしておきましょう。

④水害リスク情報

近年、台風やゲリラ豪雨などによる水害が多発し、2020年から重要事項説明書に記載が義務づけられた項目です。自治体等が公表している最新の「水害ハザードマップ」をもとに、物件の所在や、洪水・高潮に対するリスクなどを把握しておきましょう。また災害時の避難場所などについても確認しておくと安心です。

⑤上下水道・ガス・電気等のライフライン

上下水道・ガス・電気などのライフラインについては、その有無はもちろん、公営か私設かを確認しましょう。公営ならほぼ問題ありませんが、私設のライフラインは負担金が必要だったり、将来的に改修が必要になったりする可能性があります。

3-2. 取引条件に関する事項

①契約の解除に関する事項

契約を解除できるケースと解除できる期限についてしっかり把握しておきましょう。また解除時に支払済みの手付金等が返還されるかどうか、違約金が発生するのか等も確認しておくことが大切です。

②金銭の貸借に関する事項

ここには利用する予定の住宅ローン(金融機関・金利等)が記載されますが、融資特約による白紙解除の要件になりますので、金融機関名や融資条件に間違いがないかよく確認しましょう。「都市銀行等」などの曖昧な記載は好ましくありません。また、「融資利用の特約の期限」までは白紙解除できますが、それを過ぎると違約金が発生することもありますので、日付の確認もしっかり行いましょう。

3-3. その他のチェックポイント

①登記簿謄本、建物図面などとの照合

重要事項説明書には、説明対象となる「不動産の表示」が記載されています。土地については、所在地・地番・地目・地積(土地面積)等が、建物については、所在地・家屋番号・構造・床面積等が記載されます。この内容が登記簿と一致しているかどうかチェックしましょう。

地積については、登記簿の面積と実測の面積が一致しないことがありますが、この場合は、どちらの面積に基づく売買かを明確にしておく必要があります。また建物についても、登記後の増改築等で面積が一致しないことがあります。その場合は、増改築時の図面をもらい確認しておくとよいでしょう。

②将来、何らかの影響を受ける可能性の有無

将来の生活環境に影響を与える可能性のある事項についても確認しておきましょう。例えば、隣地に日照・通風を妨げる建物や、騒音や悪臭を生じる施設などの建築計画はないか。また、前面道路の拡幅や用途地域・地域地区の変更など、行政による将来計画の有無も確認しておくとよいと思います。

重要事項説明書のチェックポイント、ご理解いただけましたでしょうか。

重要事項説明書は、買主が最終的な購入判断をするための重要な情報です。実務では契約日に行われることも多くありますが、十分な検討期間をとるためには、できるだけ早く説明を受け、十分納得した上で契約することが望ましいでしょう。