1月の追加利上げや4月のトランプ関税などで、株価や為替の変動が大きかった2025年上半期。不動産の市況はどのように動いたのでしょうか。今回も前回に引き続き、首都圏の成約数、価格、在庫などの最新データから大きな市況の流れを探ってみましょう。

目次

1. なぜ不動産市況を把握する必要があるのか

そもそも不動産の価格はどうやって決まるのでしょう?企業が売主となって販売する場合、土地・建物の仕入価格に造成費、建築/リノベーション工事費、広告宣伝費などを加えて算出しますが、それ以外に非常に重要な要素となるのが「市況」です。

では、市況とは何なのか?どのようにして決まっているのか?について解説します。

1-1. そもそも不動産市況とは?

前提として、不動産価格は「定価」というものがなく、その時々の需要と供給のバランスで価格が決まります。また不動産は1つとして同じものがないので、比較がしにくくいわゆる「相場」がつかみにくい商品です。

そうした価格の動きや相場をつかむためには、市場に流通している物件数(供給)や、実際に成約に至った物件数(需要)や価格等を数値的に把握していくことが重要です。こうしたデータを総合的に分析したものが不動産市況と言われるものです。

1-2. 不動産価格が変動する背景とマクロ指標

不動産価格は需要と供給のバランスで決まると申し上げましたが、その需要の背景にあるのが国内の経済状況です。簡単に言えば「景気がいい」時期には不動産の需要が高まり価格も上昇しますし、「景気が悪い」時期にはその逆となります。また、住宅購入には住宅ローン等の借入が伴うため、金利の動向は不動産価格に大きな影響を与えます。こうした株価や金利などの経済指標はマクロ指標とも呼ばれ、不動産価格に影響を与える重要なデータとなります。

1-3. 市況がわかると買い時がわかる?

常に変動する不動産市況を把握しておくことは、住宅購入検討者にとって非常に重要です。単に価格が安いか高いかではなく、今後どのように動いていくのか、自分にとって今は買うべきタイミングなのかどうかなどを俯瞰的に検討した上で購入判断できるからです。

本コラムでは、主に業界向けに公開されているデータを元に、一般の方にもできるだけわかりやすく不動産市況を解説していきます。

2. 2025年上半期の首都圏「新築マンション」市況

それではまず、首都圏の新築マンション市況を見てみましょう。

.jpg)

2-1. 首都圏新築マンションの発売戸数は約11%減少。上期では4年連続の減少

首都圏の2025年上半期(1~6月)の新築マンション発売戸数は8,053戸で、前年同期の9,066戸から11.2%減少しました。

エリア別に見ると、東京23区が3,319戸→2,964戸(▲10.7%)、東京都下が877戸→908戸(+3.5%)、神奈川県が2,162戸→1,874戸(▲13.3%)、埼玉県が891戸→1,150戸(+29.1%)、千葉県が1,817戸→1,157戸(▲36.3%)と、東京都下と埼玉県は増加、それ以外は2桁の減少となっています。新築マンションは年々供給数が減少しており、3年前の約2/3ほどになっています。

-1024x988.jpg)

2-2. 首都圏新築マンションの販売価格は約17%上昇

一方、販売価格は、前年同期と比べ、首都圏平均で7,677万円→8,958万円と16.7%上昇しました。

エリア別に見ると、東京23区が1億855万円→1億3,064万円(+20.4%)、東京都下が5,704万円→6,835万円(+19.8%)、神奈川県が6,188万円→6,957万円(+12.4%)、埼玉県が5,161万円→6,551万円(+26.9%)、千葉県が5,831万円→5,738万円(▲1.6%)と、千葉を除く全域で大きく上昇しており、中でも23区は20%を超える高い上昇率となっています。

-1024x990.jpg)

2-3. 首都圏新築マンションの㎡単価も全域で上昇

専有面積1㎡あたりの価格を示す「㎡単価」の推移も見てみましょう。 ㎡単価の首都圏平均は115.7万円→135.0万円(+16.7%)、東京23区が172.6万円→201.5万円16.7%、東京都下が85.1万円→111.8万円(+31.4%)、神奈川県が93.0万円→103.9万円(+11.7%)、埼玉県が77.0万円→95.8万円(+24.4%)、千葉県が81.3万円→80.2万円(▲1.4%)と、ほぼ全域で上昇しており、23区ではついに200万円超えとなりました。

-1015x1024.jpg)

出典:首都圏 新築分譲マンション市場動向(株式会社不動産経済研究所)より抜粋・作成

このように、2025年上半期の首都圏の新築マンション市場は、千葉県でやや弱含んでいるものの、ほぼ全域で値上がりが続いており、ますます購入しづらい環境となっています。供給も都心部やターミナル駅などの高価格エリアに絞られているため、平均価格だけでは相場の動きがわかりにくく、個別の物件を確認していく必要がありそうです。いずれにしても、マンション購入の中心は中古にシフトしており、都心の新築マンションは、一部の高所得層や投資家向けの市場になりつつあると言えそうです。

3. 2025年上半期の首都圏「中古マンション」市況

次に中古マンションの市況について見ていきましょう。2025年上半期(1~6月)の首都圏全体の成約件数は、前年同期比で+27.3%。成約価格は+4.4%、成約㎡単価は+6.3%といずれも上昇し、㎡単価は62ヶ月連続で前年同月を上回りました。しかし東京都以外の3県では価格が下落する月も見られるようになってきました。

.jpg)

3-1. 首都圏中古マンションの成約件数は、約3割の大きな伸び

首都圏の中古マンション成約件数は、19,226件 → 24,475件(+27.3%)と大きく伸びました。

エリア別に見ると、東京都が10,512件 → 13,363件(+27.1%)、神奈川県が4,322件→5,712件(+32.2%)、埼玉県が2,144件 →2,792件(+30.2%)千葉県が2,248件→2,608件(+16.0%)と、千葉県以外は20~30%の大きな伸びとなっています。

-1024x988.jpg)

3-2. 首都圏中古マンションの成約価格は東京都のみ上昇

一方、成約価格(※)はエリアごとに異なる動きが見られます。

首都圏全体では4,891万円→5,107万円(+4.4%)と上昇したものの、エリア別に見ると、東京都が6,090万円→6,596万円(+8.3%)、神奈川県が3,958万円→3,762万円(▲4.9%)、埼玉県が2,964万円→2,867万円(▲3.3%)、千葉県が2,908万円→2,810万円(▲3.4%)と、東京都以外はすべてマイナスとなっており、いわゆる「都心回帰」の状態にあります。これまで上昇を続けてきた中古マンション価格ですが、上がりすぎたエリアの価格は調整局面に入っているのかも知れません。

※2025年上半期の月ごとの成約価格の平均

-1024x989.jpg)

3-3. 首都圏中古マンションの成約㎡単価は東京のみ上昇。3県との価格差が広がる

「成約㎡単価」(※)も同様に東京は上昇、それ以外は下落となっています。

首都圏全体では76.6万円→81.4万円(+6.3%)、東京都が101.9万円→112.7万円(+10.6%)、神奈川県が58.9万円→56.9万円(▲3.4%)、埼玉県が43.4万円→42.6万円(▲1.9%)、千葉県40.3万円→39.1万円(▲2.8%)と、こちらも東京以外は下落となっています。

※2025年上半期の月ごとの成約㎡単価の平均

価格・単価ともに東京以外で下落となったマンション価格ですが、要因としてはコロナ後にテレワークを縮小する企業が増えたことにより再び都心部のニーズが高まっていること。逆に東京以外の3県では、価格の安い郊外エリアでの取引が増え、平均価格を押し下げているなどが考えられます。 今後も不動産価格はしばらく上昇基調が続くと予想されますが、居住用だけでなく投資需要も高い都心部と、居住用(実需)中心の郊外では異なる値動きとなる可能性があります。

-1024x988.jpg)

3-4. 首都圏中古マンションの在庫件数は、減少傾向が続く

首都圏中古マンションの在庫件数(※)は、首都圏全体で46,297件→44,564件(▲3.7%)となっています。減少幅がもっとも大きいのは東京で▲6.9%。他の3県は神奈川県が+0.4%、埼玉県が▲1.1%、千葉県が+0.3%とほぼ横ばいで推移しています。 東京都は、成約の伸びにともなう在庫の減少が価格上昇につながっており、他の3県では、成約件数が増加しながらも在庫は横ばいで、新たに売りに出される物件が増え需給が安定していることを示しています。

※2025年上半期の月ごとの在庫件数の平均

-1024x990.jpg)

出典:レインズデータライブラリー(東日本不動産流通機構)より抜粋・作成

4. 2025年上半期の首都圏「新築一戸建」市況。成約件数が約3倍に急増

続いて、新築一戸建の市況を見てみましょう。2025年上半期の首都圏全体の成約件数は、前年比+216.6%と急増。成約価格も+7.4%と上昇しています。

.jpg)

4-1. 首都圏新築一戸建の成約件数は約3倍に急増

首都圏全体の成約件数は、前年同期比で2,505件→7,930件(+216.6%)と急増しました。

エリア別に見ると、東京都が606件→2,046件(+237.6%)、神奈川県が769件→2,532件(+229.3%)、埼玉県が601件→2,064件(+243.4%)、千葉県が529件→1,288件(+143.5%)と、全域で2~3倍の大きな伸びとなっています。

要因としては、2024年に分譲各社が在庫整理に動き、新規の物件供給が絞られていたことの反動と、マンション価格の高騰で、購入者のニーズが一戸建にシフトしていることなどが考えられます。

-1024x990.jpg)

4-2. 首都圏新築一戸建の成約価格は全域で上昇

成約価格(※)は首都圏全体で4,165万円→4,475万円7.4%と上昇しました。

エリア別では、東京都が5,354万円→5,682万円(+6.1%)、神奈川県が4,192万円→4,548万円(+8.5%)、埼玉県が3,494万円→3,650万円(+4.5%)、千葉県が3,556万円→3,739万円(+5.1%)と、全域で上昇しています。新築一戸建は、2024年の前半に値下がりしましたが、後半から上昇に転じその勢いを維持しています。

※2025年上半期の月ごとの成約価格の平均

-1024x990.jpg)

4-3. 首都圏新築一戸建の在庫は大きく減少。価格上昇の要因となる可能性も

新築一戸建の在庫は、首都圏全体で前年の18,098件→15,415件に▲14.8%の減少となりました。成約数が急増したことで品薄の状態が続いています。特に減少幅が大きいのが東京都(▲20.3%)と埼玉県(▲19.9%)で、今後の価格上昇につながる可能性があります。

-1024x988.jpg)

出典:レインズデータライブラリー(東日本不動産流通機構)より抜粋・作成

5. 2025年上半期の首都圏「中古一戸建」市況。成約件数は増加するも価格は低下

最後に首都圏の中古一戸建の市況をみてみましょう。新築一戸建の活況を受け、中古一戸建の成約件数も大幅に増加しています。

.jpg)

5-1. 首都圏中古一戸建の成約件数は前年比1.5倍に増加

首都圏全体の成約件数は、前年同期比で7,099件→10,669件(+50.3%)でした。

エリア別に見ると、東京都が2,388件→3,421件(+43.3%)、神奈川県が1,747件→2,743件(+57.0%)、埼玉県が1,467件→2,336件(+59.2%)、千葉県が1,497件→2,169件(+44.9%)と、全域で増加しており、中でも神奈川県と埼玉県が約6割という高い伸びとなっています。 新築一戸建の価格上昇と在庫減少にともない、中古戸建に対するニーズが高まっていると推測されます。

-1024x986.jpg)

5-2. 首都圏中古一戸建の成約価格は東京都のみ上昇

一方、成約価格(※)は月によりまちまちですが、上半期を通してみると首都圏平均で3,958万円→3,893万円(▲1.7%)とわずかに下落しています。

エリア別に見ると、東京都が5,620万円→5,809万円(+3.4%)、神奈川県が4,078万円→3,852万円(▲5.5%)、埼玉県が2,560万円→2,458万円(▲4.0%)、千葉県が2,548万円→2,465万円(▲3.2%)と、東京都以外の3県では下落しました。

※2025年上半期の月ごとの成約価格の平均

-1024x987.jpg)

5-3. 首都圏中古一戸建の在庫件数は増加傾向が続く

中古一戸建の在庫件数は増加傾向が続いており、首都圏全体の上半期平均の在庫数は、前年の21,346件から23,509件に10.1%増加しています。エリア別にみると、東京都が+1.7%、神奈川県が15.7%、埼玉県が+9.5%、千葉県が+15.3%と、神奈川と千葉の増加が大きくなっています。

新築の在庫が減少している東京と埼玉では戸建需要が中古に流れており、新築在庫が比較的多い神奈川県では新築中心の市場となっていることがうかがえます。

-1024x988.jpg)

6. 今後の不動産価格を占うマクロ指標

不動産価格と相関性が高いと言われている2つの指標と建築費について見ていきましょう。

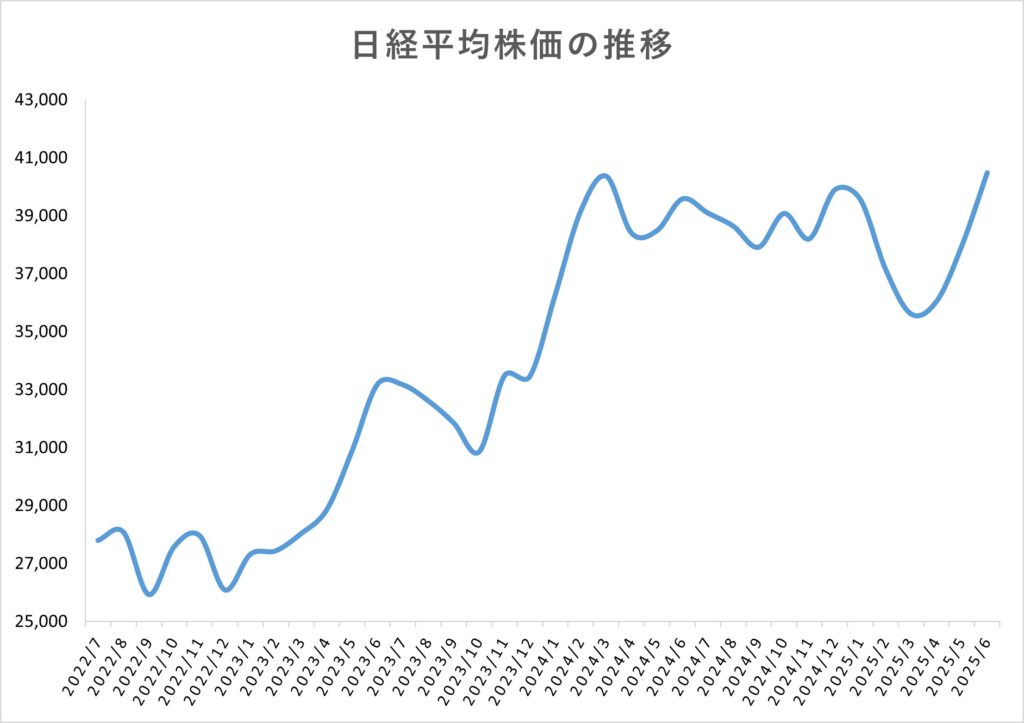

6-1. 日経平均株価は「トランプ関税」で乱高下

1つ目は日経平均株価です。株価は不動産価格と相関関係にあると言われていますが、日々の株価の動きと同じように不動産価格が変動するわけではなく、株価の動きから半年くらい遅れて不動産価格に影響を与えると言われています。

2025年上半期の日経平均株価は、トランプ関税で一時35,000円台まで下落しましたが、6月には40,000円台を回復、米国との交渉が合意した7月には、一時4万2,000円台まで上昇しています。この上昇基調が続けば、不動産価格もさらに上昇する可能性があります。

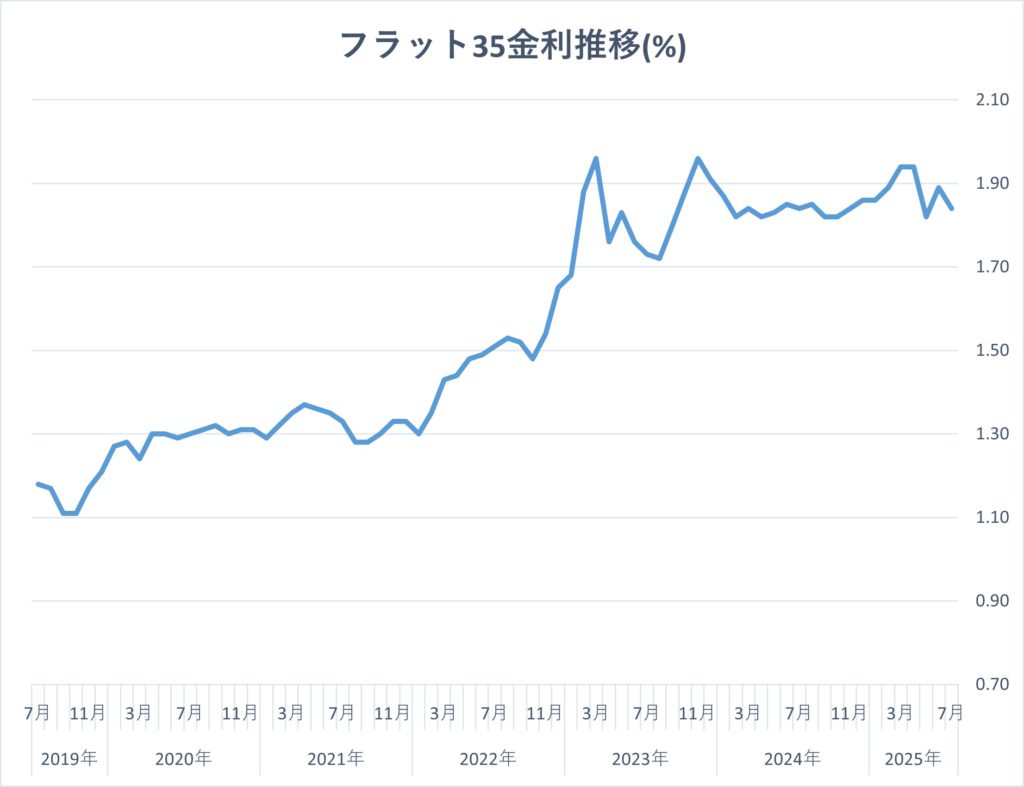

6-2. 住宅ローン金利は固定・変動ともに上昇が見込まれる

そして、もう一つの指標が住宅ローン金利です。ここでは全期間固定金利の「フラット35」(※)の金利推移をみてみましょう。2025年上半期は、1.8~1.9%台で横ばいの推移となっています。しかし、固定金利のベースとなる長期金利(10年)の上昇が続いているため、年後半にかけて上昇が見込まれます。

また変動金利は、1月の利上げを反映する形で0.6~0.8%前後までじわじわと上昇しています。さらに7月に米国との関税交渉が合意したことで、年内に追加利上げがおこなわれる可能性が高まりました。

※フラット35とは:住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して融資をおこなう、全期間固定金利の住宅ローン。

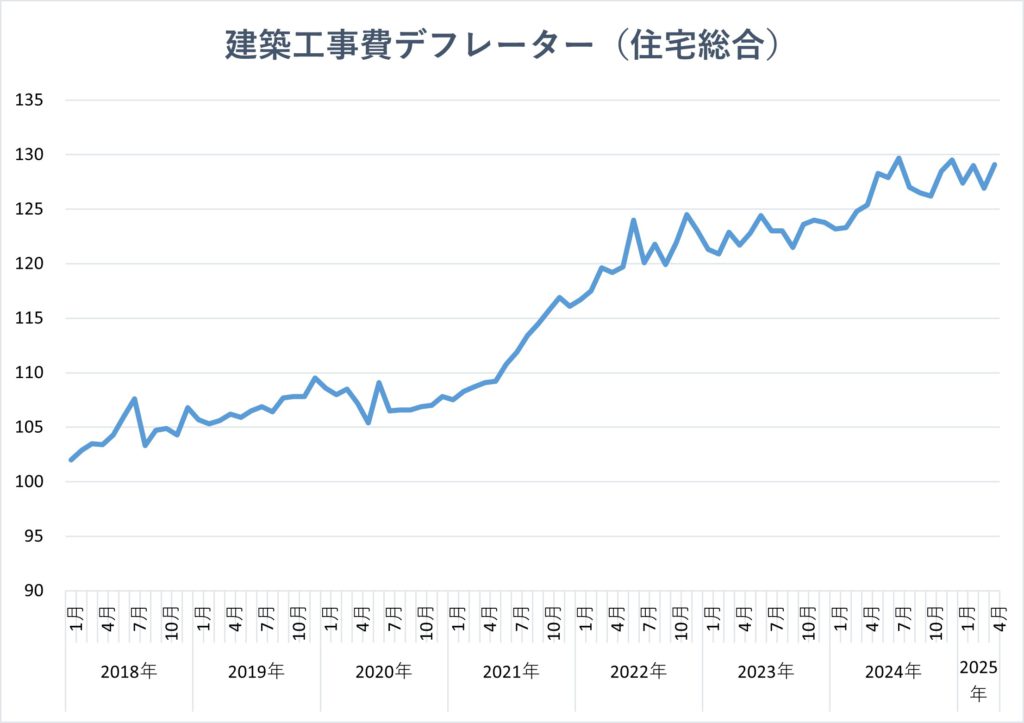

6-3. 建築工事費は上昇傾向。今後も高止まりが続く見込み

次に建築費を見てみましょう。2024年は建築業界の労働規制などにより建築費が大きく上昇しましたが、2025年に入っても依然として高止まりが続いています。今後も業界の人手不足は解消が見込めず、建築費は高止まりが続くと予想されます。

7. 2025年後半も価格は上昇傾向。政治リスクと金利変動に注意し積極的な情報収集を

2025年上半期の不動産市況、いかがでしたでしょうか?

住宅購入を検討する方にとって重要なのは、価格が高いか安いかではなく「これからどう動くのか」「自分にとって今は買い時なのか」ということです。未来を正確に予測するのは難しいことですが、このようなデータや指標を継続的に見ていくことによって、ある程度の予測は立てることができます。

2025年上半期の市況で注目したいのは一戸建の大きな伸びです。

前述の通り、1~6月の成約件数は、新築が約3倍、中古も約1.5倍に大きく伸びています。これはマンション価格の高騰が都心部から郊外へと広がる中で、相対的に割安感のある一戸建に需要が移っていること、また2024年後半に過剰だった在庫の整理が終わり、新規物件の供給が増えたことなどの要因が考えられます。

地価や建築費の高騰で、新築マンションの販売戸数は今後も低水準にとどまると考えられます。そうなると、需給関係からマンション価格は新築・中古とも上昇傾向が続き、割安感のある一戸建の需要はさらに拡大する可能性があります。

そしてもうひとつ注目したいのが政治と金利の動きです。参院選で与党が過半数割れとなったことにより、減税等にともなう財政拡張の懸念が高まり、足元では長期金利(10年)が約17年ぶりに1.6%まで上昇しています。また関税交渉の合意により日銀が追加利上げしやすくなったという見方もあり、金利は長期・短期ともに上昇圧力がかかっています。

このように、2025年後半は「価格」と「金利」の両方に上昇圧力がかかり、購入環境としてますます厳しくなっていくことが予想されますので、「いずれはマイホームを」とお考えの方は、少し検討を急いだほうがよいかも知れません。これから購入を検討される方は、価格や金利だけでなく、政治情勢や経済情勢についても積極的な情報収集を心がけましょう。

ご検討エリアの不動産市況や、住宅ローン金利についてのご相談などお近くの住宅情報館までお気軽にご相談ください。